こんにちは!皆さんは鍼灸が免疫力をアップさせることをご存知でしたか?

今回は鍼灸施術がなぜ免疫を高めるのかをお伝えしていきたいと思います。

免疫ってなに?

まずは、そもそも「免疫」とはどういうものなのかをみていきましょう!

免疫とは?

免疫とは、体内に侵入した病原体(ウイルス・細菌・異物など)を排除し、体を守る仕組みのことです。免疫システムは自己と非自己を識別し、非自己(病原体など)を攻撃・排除することで健康を維持します。

免疫の種類

免疫は大きく分けて自然免疫と獲得免疫の2種類があります。

1. 自然免疫(先天性免疫)

生まれつき備わっている防御システムで、異物が侵入するとすぐに働きます。病原体を即座に攻撃し、増殖を防ぎます。

| 細胞の種類 | 主な働き |

|---|---|

| 好中球 | 病原体を貪食し、活性酸素で攻撃。(最前線で活躍) |

| マクロファージ | 病原体を貪食し、サイトカインを分泌して炎症を引き起こす。 |

| 樹状細胞 | 病原体を貪食し、抗原を提示して適応免疫を活性化。病原体を認識して自然免疫と適応免疫の橋渡しをする役割。 |

| ナチュラルキラー(NK)細胞 | ウイルス感染細胞やがん細胞を攻撃・破壊。 |

| 肥満細胞(マスト細胞) | ヒスタミンを放出し、血管拡張・血流改善を促し、炎症反応を引き起こす。(アレルギーにも関与) |

| 好酸球 | 寄生虫を攻撃し、アレルギー反応にも関与。 |

| 好塩基球 | ヒスタミンを分泌し、アレルギー反応を促進。 |

特徴:即効性があるのですが、特定の病原体に対する記憶はありません。

2. 獲得免疫(適応免疫)

特定の病原体に対して働く免疫で、一度感染すると病原体を学習・記憶し、次回の感染時により速く強力に対応して素早く撃退します。

| 細胞の種類 | 主な働き |

|---|---|

| T細胞(ヘルパーT細胞, キラーT細胞, 制御性T細胞) | 樹状細胞から抗原を受け取り、他の免疫細胞を活性化(ヘルパーT) / 感染細胞を直接攻撃(キラーT) |

| B細胞 | 抗体を産生し、病原体を無力化。 |

| 抗体産生細胞(形質細胞) | 活性化したB細胞が分化し、大量の抗体を産生。 |

| メモリーT細胞・メモリーB細胞 | 以前に感染した病原体を記憶し、再感染時に素早く免疫応答。 |

特徴:一度かかった病気には、かかりにくくなります。(例:水ぼうそう、おたふく風邪)

免疫は体を守る防御システムで、自然免疫と獲得免疫の2種類があり、適切な生活習慣を維持することで免疫機能を強化し、病気にかかりにくくするということですね!

では、この免疫と鍼灸がどのように関係しているのかを見ていきましょう!

免疫と鍼灸

鍼灸は経穴(ツボ)を刺激することで自律神経やホルモンバランスを調整し、免疫系の働きを強化・調節すると考えられています。つまり鍼灸は自律神経系(神経系)・内分泌系を介して免疫機能に関与するということですね。

では、鍼灸刺激がどのように免疫系に作用していくのか、その経路をみていきましょう。

局所での免疫作用

鍼灸刺激を受けた局所では、どのようなことが起こるのでしょうか?その流れを見ていきましょう。

1. 自然免疫の活性化

自然免疫は、病原体が体内に侵入した際に即座に働く防御システムで、肥満細胞・マクロファージ・好中球・樹状細胞・ナチュラルキラー(NK)細胞などの免疫細胞が協力して体を守ります。

1)鍼による皮膚や筋肉の微細な損傷や灸による温熱刺激によって、自然免疫細胞の一つである肥満細胞が警告を鳴らし、ヒスタミンやセロトニン、プロスタグランジンなどを放出し、血管を拡張させて免疫細胞が感染部位に移動しやすくします。同時に、ケモカインを分泌して同じく自然免疫細胞のマクロファージや好中球を呼び寄せ、炎症を引き起こします。

2)次に、マクロファージが病原体を貪食(食べて消化)し、サイトカインを分泌して他の免疫細胞を活性化します。これに応じて、好中球が現場に到着し、強力な貪食作用と活性酸素で病原体を攻撃します。さらに、炎症を助長するプロスタグランジンを放出し、血流を増加させて免疫細胞の動員を強化します。

3)また、自然免疫細胞の樹状細胞は病原体を取り込み、その情報(抗原)を適応免疫のT細胞に提示する役割を担います。この過程により、自然免疫と適応免疫が連携し、より強力な防御が可能になります。

4)一方で、ナチュラルキラー(NK)細胞は、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を直接攻撃し、アポトーシス(細胞死)を誘導します。(これは体内に細菌やウイルスが侵入した場合です。)さらに、マクロファージや他の免疫細胞を活性化するためにサイトカインを放出し、免疫応答を強化します。

このように、鍼灸刺激によって自然免疫細胞が活性化し、炎症調整や組織修復が促されます。

肥満細胞が最初に警報を鳴らし、マクロファージと好中球が病原体を排除し、樹状細胞が適応免疫へ橋渡しをしながら、ナチュラルキラー細胞が異常細胞を排除することで、自然免疫は迅速に体を守るのですね。

鍼灸刺激は免疫細胞に大きな影響を与えることが分かりました!

2. 軸索反射による局所免疫反応

軸索反射(Axon Reflex)とは、末梢神経の軸索上(神経細胞の突起の中の長い部分)で起こる反射様現象で、感覚神経が脊髄を経由せずに軸索の側枝を介して興奮を伝え、血管拡張や炎症反応を引き起こすものです。

下の写真を見て下さい、鍼を刺した部分が赤くなっているのがわかると思います。これは、紅潮斑(フレア)と呼ばれているものです。これは軸索反射による生理反応で、鍼を刺した部分の皮膚血管の拡張し、血流が増加して起こる現象です。

この軸索反射が起こる際に、軸索の側枝からサブスタンスP、カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)などの神経伝達物質が放出されます。

- サブスタンスP → 血管透過性を亢進し、炎症を促進する。

- カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP) → 血管を拡張させる。

- 血管作動性腸管ペプチド(VIP)→ 血管を拡張し、血流を増加させる。

これらの神経伝達物質がフレアを引き起こしているのですが、これらの神経伝達物質は免疫細胞にも影響を与えていることがわかっています。

軸索反射によって放出されるサブスタンスPやCGRPは、肥満細胞に作用してヒスタミンの分泌を促します。ヒスタミンは血管透過性を増加させ、炎症反応や痒みを引き起こします。これによって、局所の免疫細胞の動員が促進されます。

サブスタンスP

また、サブスタンスPは好中球やマクロファージを活性化し、サイトカインの産生を促進します。これにより、炎症部位での免疫反応が増強されます。

他にも、T細胞を活性化させて炎症性サイトカインの産生を増加させます。

カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)

CGRPは樹状細胞の機能を調節し、抗原提示能力を変化させることで、免疫応答のバランスを調整します。これにより、炎症反応を抑制する働きも持ちます。

軸索反射によって放出されるサブスタンスPやCGRPは、肥満細胞、好中球、マクロファージ、T細胞、樹状細胞などの免疫細胞と相互作用し、炎症反応を促進または調整する役割を果たしています。

つまり、軸索反射を引き起こす鍼灸刺激は免疫細胞に影響を与えるということができますね!

全身の免疫作用

鍼灸刺激は局所での免疫作用だけではなく、全身の免疫作用にも影響を及ぼすことがわかっています。

1. HPA軸

HPA軸の詳細については「痛みと鍼灸」鎮痛のメカニズム」をご覧ください。

HPA軸(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis)とは、視床下部(Hypothalamus)-下垂体(Pituitary gland)-副腎(Adrenal glands)の3つの器官が連携してストレス応答やホルモン調節を行うシステムのことです。HPA軸は主にストレス時に活性化され、体を適応させるためにホルモンを分泌します。

1)ストレスを受けると、視床下部(CRH) → 下垂体(ACTH) → 副腎(コルチゾール)という経路でホルモンが分泌されます。

2)コルチゾールが免疫抑制作用を持ち、過剰な炎症を防ぎます。

コルチゾールは、副腎皮質から分泌されるストレスホルモンであり、免疫系に強い影響を与えるホルモンの一つです。主に免疫抑制と炎症抑制作用の役割を持っています。

コルチゾール

(1)免疫抑制作用

- T細胞やB細胞の働きを抑制し、過剰な免疫反応を防ぐ。

- マクロファージの活性を低下させ、抗原提示の効率を下げる。

- 抗炎症サイトカインを増やし、炎症を抑える。

意義:免疫が過剰に働きすぎると自己免疫疾患やアレルギーが起こるため、それを防ぐ役割を持つ。

(2)炎症抑制作用

- 炎症性サイトカインを減少させ、炎症反応を弱める。

- ヒスタミンの放出を抑制し、アレルギー反応を抑える。

- 抗炎症作用があるため、自己免疫疾患の治療にも使用される。(ステロイド薬)

意義:感染症やケガの後の炎症を抑え、組織の損傷を最小限にする。

慢性的なストレスと免疫低下

コルチゾールはストレス時に分泌されますが、長期間高いレベルで分泌されると、免疫系に悪影響を及ぼします。

慢性ストレスによる免疫低下のメカニズム

- コルチゾールの過剰分泌 → T細胞の減少 → 感染症にかかりやすくなる

- 炎症性サイトカインの抑制が強くなりすぎる → ウイルスや細菌に対する免疫応答が低下

- ワクチンの効果が低下(抗体の産生が減少)

例:長期間のストレスで風邪をひきやすくなる。睡眠不足や過労で感染症にかかりやすくなる。

コルチゾールの分泌と免疫バランス

コルチゾールの影響は適量ならば免疫のバランスを保つのに役立ちますが、過剰または不足すると健康リスクが生じます。

| コルチゾールの状態 | 免疫への影響 | 代表的な症状・疾患 |

|---|---|---|

| 適度な分泌 | 免疫バランス維持、炎症の抑制 | 健康な免疫状態 |

| 過剰分泌(ストレス状態) | 免疫抑制(感染症リスク↑) | 風邪をひきやすい、慢性疲労、胃潰瘍 |

| 慢性的な過剰(クッシング症候群) | 強い免疫抑制、糖尿病リスク↑ | 感染症の増加、高血糖、肥満 |

| 不足(アジソン病など) | 免疫過剰(自己免疫リスク↑) | 慢性疲労、低血圧、自己免疫疾患 |

このようにHPA軸は一時的なストレスには効果的ですが、慢性的なストレスなどによってHPA軸が過剰に活性化すると、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)は免疫機能を低下させ、病原体などに感染しやすくなったり、アレルギー疾患を悪化させる可能性があります。

つまり、HPA軸の過剰な活動は、免疫細胞の働きに悪影響を及ぼすということです。

しかし、鍼灸はこのHPA軸に作用し、HPA軸の過剰な活動を抑制し、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の分泌を調節することが明らかとなっています。詳しくは「鍼灸施術が自律神経を整える訳」という記事をご覧ください。

そして、免疫機能の正常化をもたらします。

2. SAM軸(交感神経-副腎髄質系)

SAM軸の詳細については「痛みと鍼灸」鎮痛のメカニズム」をご覧ください。

SAM軸とは、ストレスを受けた際に交感神経を活性化し、副腎髄質からアドレナリンとノルアドレナリンを放出するシステムです。これにより、心拍数や血圧の上昇、呼吸の促進、筋肉への血流増加などが起こり、「闘争・逃走反応」を引き起こし、ストレス応答や身体を迅速に行動できる状態にする神経内分泌システムです。

そしてまた、このアドレナリンとノルアドレナリンも、免疫系に影響を及ぼしています。

アドレナリンの免疫系への影響

1)免疫抑制作用

- アドレナリンはβ2アドレナリン受容体を介して免疫抑制的に働くことが多い。

- 炎症性サイトカインの抑制:炎症反応を弱める。

- ナチュラルキラー(NK)細胞の機能低下:がん細胞やウイルス感染細胞を攻撃する能力が低下。

- T細胞・B細胞の抑制:適応免疫の反応が鈍る。

- 好中球の機能抑制:異物を攻撃する能力が低下。

2)短期的な免疫活性化

- 一時的なストレス(急性ストレス)ではNK細胞の動員が促進され、一時的に免疫が強まることもある。

- しかし、長期的なストレスや慢性的なアドレナリン分泌は、免疫の低下を招く。

ノルアドレナリンの免疫系への影響

1)免疫調節作用

- ノルアドレナリンは主にαアドレナリン受容体を介して働き、炎症反応を制御する。

- 抗炎症作用:炎症性サイトカインを抑制し、過剰な炎症を抑える。

- マクロファージの機能調節:病原体の貪食機能を調整する。

2)ストレスによる免疫低下

- 長期間のノルアドレナリン分泌(慢性ストレス)により、免疫細胞の働きが低下し、感染症や炎症性疾患のリスクが高まる。

| 短期的ストレス(急性) | 長期的ストレス(慢性) | |

|---|---|---|

| アドレナリン | NK細胞活性化(免疫一時的に強化) | 免疫抑制(NK細胞・T細胞・B細胞機能低下) |

| ノルアドレナリン | 免疫バランス調整 | 慢性炎症抑制、感染リスク増加 |

SAM軸も短期的なストレスでは一時的に免疫が活性化することがありますが、長期的なストレスは、慢性的にアドレナリンやノルアドレナリンが分泌されることとなり、免疫抑制につながります。

しかし、鍼灸は刺激の強弱によって、このSAM軸を活性化させたり、抑制させたりすることがわかっています。詳しくは「鍼灸施術が自律神経を整える訳」という記事をご覧ください。

鍼灸施術は、HPA軸やSAM軸の過剰な働きを抑え、免疫力を高める効果があるということが分かりましたね!

3. 炎症反射

炎症反射とは、迷走神経と脾臓を介して炎症を制御する神経-免疫反射のことを指します。

*迷走神経とは副交感神経の主要な神経で、脳から首、胸、腹部へと広がり、心臓や消化器、呼吸器の働きをい調整し、自律神経のバランスを保つ重要な役割を担っている神経です。

*脾臓は、免疫機能と血液の管理を担う臓器で、古くなった赤血球を破壊・除去し、白血球を産生して免疫反応を助けたり、血小板の貯蔵や病原体の排除にも関与し、体内の防御システムを支えている臓器です。

脾臓にはT細胞が存在し、迷走神経から放出されるアセチルコリンによって活性化されます。このT細胞はマクロファージに作用し、アセチルコリンを介してノルアドレナリンの放出を調整することで、炎症性サイトカインの産生を抑制します。これにより、過剰な炎症反応が抑えられ、体の恒常性が維持されます。

炎症反射のメカニズム

1)炎症の発生

体内で感染や損傷が起こると、マクロファージが異物を認識し、炎症性サイトカインを放出して炎症反応を引き起こします。

2)迷走神経の感知

迷走神経は、この炎症性サイトカインのシグナルを感知し、中枢神経(脳)へ伝えます。脳は炎症を抑えるために、迷走神経を介して信号を送り、アセチルコリンの放出を促します。

3)脾臓のT細胞の活性化

迷走神経から放出されたアセチルコリンは脾臓のT細胞を活性化し、活性化されたT細胞はマクロファージに作用し、ノルアドレナリンを介して炎症を抑制するシグナルを送ります。

4)炎症性サイトカインの抑制

マクロファージは炎症性サイトカインの産生を減少させ、過剰な炎症を抑えます。

このように、神経と免疫が連携し、炎症がコントロールされる仕組みが「炎症反射」です。

次に、この炎症反射と鍼灸がどのような関係があるのかを見ていきましょう。

炎症反射と鍼灸

近年の研究で耳への鍼灸刺激が脾臓での炎症反射を増強することがわかってきています。

これまでの動物研究では、合谷のツボや迷走神経の枝が分布している耳への鍼灸刺激のインパルスが脳幹を経由して遠心性迷走神経を刺激し、脾臓でのこの作用を増強することが確認されています。

さらに、近年では、耳に電気刺激を行い、炎症反射を促して炎症性の疾患を治療する方法としてtaVNS(transcutaneous auricular Vagus Nerve Stimulation)が考案され、アメリカやヨーロッパなどでも注目されています。

『東洋医学はなぜ効くのか』 講談社

つまり、迷走神経の枝が通っている耳への刺激は、迷走神経を刺激し、炎症反射の作用を強めるということですね。

耳つぼでは耳を刺激して、リラックス効果や自律神経の調整を行っていますが、近年の研究から、耳への鍼灸刺激はそれらの効果だけではなく、過剰に働く免疫細胞を抑えて炎症反応を抑制する効果もあるのですね。

今後、研究が進むことで、関節リウマチなどの自己免疫疾患の治療への有効性が期待できますね!

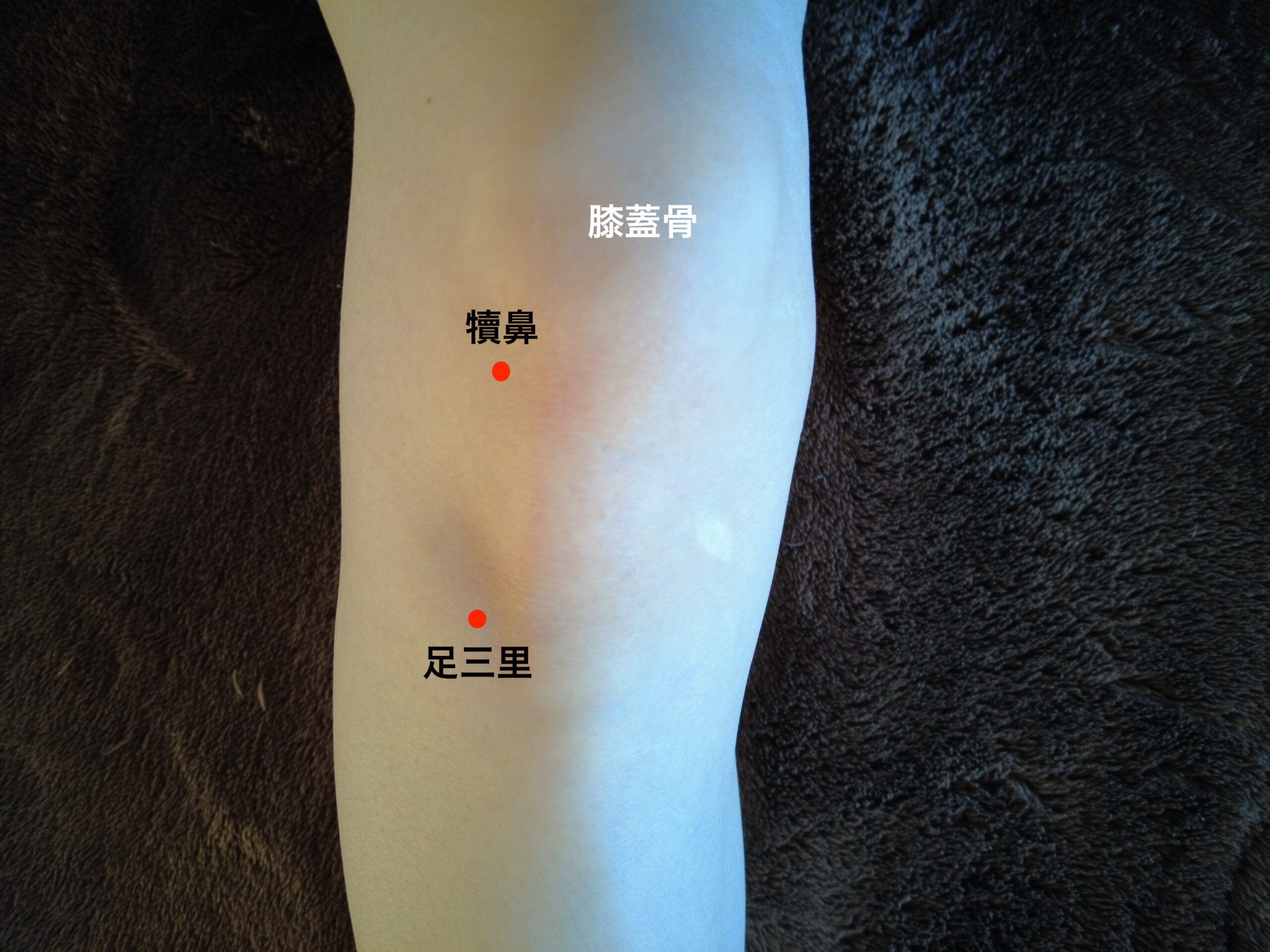

4. 足三里

足三里は足の陽明胃経の経穴で、膝の外側、膝蓋骨(ひざのお皿)の下(犢鼻穴)から指4本分下がったあたりにあります。

主に消化器系の不調や全身の疲労回復に効果があるとされています。古くから長寿のツボ、全身の健康維持に役立つ万能ツボとしても知られています。

近年の研究で、この足三里も免疫機能と関係していることが明らかになってきています。

足三里ー迷走神経ー副腎髄質による抗炎症メカニズム

足三里を刺激すると、迷走神経を介して副腎髄質が活性化され、抗炎症作用を発揮することが研究で示唆されています。このメカニズムは、自律神経系を介した免疫調節機構の一環と考えられています。

1)足三里の刺激と迷走神経の活性化

- 足三里は、脳と深い関連を持つ迷走神経(副交感神経の主要経路)の機能に影響を与えます。

- 特に、足三里の刺激により脳幹の延髄の活動が高まり、自律神経系が調整されると考えられています。

2)迷走神経の副腎髄質への影響

- 迷走神経の遠心性シグナルが、副腎髄質に伝わると、そこからカテコールアミン(ドーパミン・アドレナリン・ノルアドレナリン)が分泌されます。

- これらのホルモンは交感神経系の興奮と共に、免疫細胞(特にマクロファージやT細胞)の炎症性サイトカインの放出を抑制します。

3)抗炎症作用

- アドレナリン・ノルアドレナリンは、β2アドレナリン受容体を介して免疫細胞の炎症性サイトカインの産生を抑えます。これにより、炎症が軽減され、免疫バランスが整えられます。

- ドーパミンは中枢神経系(脳)の神経伝達物質としてよく知られていますが、免疫系にも影響を及ぼし、炎症反応を抑えることが近年の研究で明らかになっています。

ドーパミンが免疫細胞に与える影響

免疫細胞にはドーパミン受容体が存在し、免疫応答の調節に関与しています。

1)免疫細胞におけるドーパミン受容体の存在

ドーパミンは、免疫細胞(T細胞、B細胞、マクロファージ、NK細胞など)に発現するドーパミン受容体を介して影響を与えます。

受容体の種類によって、ドーパミンは免疫を活性化したり抑制したりするため、状況に応じた免疫調整機能を果たしていると考えられます。

2)免疫細胞ごとのドーパミンの影響

(1)T細胞(ヘルパーT細胞、制御性T細胞)

- ドーパミンは ヘルパーT細胞の分化や活性化を調節し、免疫バランスを制御する。

- D1受容体の刺激:サイトカインの分泌を促進 → 炎症を促す作用

- D2受容体の刺激:制御性T細胞(Treg)の活性化 → 免疫抑制作用

▶ ドーパミンのバランス次第で、炎症促進・抑制のどちらにも働く可能性があります。

(2)B細胞(抗体産生)

- ドーパミンがD1受容体を介してB細胞の活性化を促進し、抗体産生を増加させる。

- 逆に、D2受容体を介するとB細胞の機能が抑制される。

▶ 感染防御のためにドーパミンが抗体産生を促進する一方、過剰な免疫反応を抑制する役割もあります。

(3)マクロファージ(炎症応答)

- マクロファージはドーパミン受容体を持ち、特に炎症性サイトカインの産生を調節する。

- D1受容体の刺激:M1型マクロファージの活性化(炎症促進)

- D2受容体の刺激:M2型マクロファージの活性化(抗炎症作用)

▶ これにより、ドーパミンは炎症を増強したり抑制したりすることができます。

(4)自然免疫(NK細胞)

- NK細胞(ナチュラルキラー細胞)はウイルス感染細胞やがん細胞を攻撃するが、ドーパミンはNK細胞の活性を抑制する可能性がある。

- 特にD2様受容体の刺激により、NK細胞の殺傷能力が低下することが報告されている。

▶ これは、ストレス時にドーパミンが増加すると、免疫抑制的に働く可能性があることを示しています。

3)研究的エビデンス

近年の研究では、足三里への鍼刺激が免疫調整に与える影響が実証されています。

- 迷走神経の関与

→ 足三里の刺激が迷走神経を介して抗炎症作用をもたらすことが動物実験で示唆されている。

→ 例えば、迷走神経を遮断すると足三里の刺激による抗炎症作用が消失する。 - 炎症性サイトカインの抑制

→ 鍼刺激により、炎症性サイトカインの血中濃度が低下する。 - 自律神経系のバランス調整

→ 足三里の刺激が交感神経と副交感神経のバランスを整え、慢性的な炎症状態を改善する可能性がある。

足三里の刺激は、迷走神経を介して副腎髄質の働きを活性化し、カテコールアミン分泌を促すことで抗炎症作用を発揮するのですね。

このメカニズムを利用することで、慢性炎症や自己免疫疾患の改善、ストレス耐性の向上が期待されます。

伝統的な東洋医学と神経免疫学の観点からも、足三里の重要性が科学的に裏付けられつつあるのですね!

5. 温熱刺激による血流改善と免疫細胞の活性化

お灸の熱は、皮膚や筋肉の血流を改善し、白血球(マクロファージ、NK細胞、T細胞)の活性を高めます。

特に、血流が改善することで炎症物質の排出が促進され、局所の免疫応答が適切に機能するようになります。

体温が上がることで、ヒートショックプロテイン(HSP)が誘導され、細胞のストレス耐性が向上し、免疫システムが強化されることも報告されています。

*ヒートショックプロテイン(HSP, Heat Shock Protein)とは、細胞が熱ストレスやその他のストレス(紫外線、低酸素、感染、酸化ストレスなど)を受けた際に増加するストレス防御タンパク質の総称です。損傷したタンパク質を修復・再生する役割を持ちます。これにより、細胞のダメージを軽減し、免疫力を高める働きをします。

代表的なツボ(経穴)と免疫調整

以下の経穴(ツボ)は、免疫機能の改善に有効とされています。

| 経穴 | 作用 |

|---|---|

| 足三里(ST36):足の陽明胃経 | NK細胞活性の増加、抗炎症作用、自律神経調整 |

| 合谷(LI4):手の陽明大腸経 | 炎症の抑制、ストレス軽減、免疫賦活 |

| 曲池(LI11):手の陽明大腸経 | 免疫強化、抗炎症作用 |

| 百会(GV20):督脈 | 自律神経調整、ストレス緩和 |

| 三陰交(SP6):足の太陰脾経 | ホルモンバランス調整、免疫調節 |

鍼灸は単なるリラクゼーションだけではなく、免疫調整においても有望なアプローチとして注目されています。

動画

今回の内容を簡単にまとめた動画がありますので、こちらも是非、ご視聴して頂けたら嬉しいです!

参考文献

『東洋医学はなぜ効くのか』講談社

『はりきゅう理論 第3版』医道の日本社