こんにちは。

春に体調を崩しやすい人はいますか?年間を通してみても、春は不調になりやすい人が多い季節です。

そして、実は、春と肝が関係していることをご存知ですか?

今回は春と肝の関係を見ていきながら、「春」の過ごし方についてお伝えしていきます!

春

「春」と言っても、一般的な感覚や気象学的には3月〜5月くらいをいうのだと思いますが、

東洋医学でいう「春」は二十四節気(にじゅうしせっき)に基づいていて、「立春(りっしゅん)」から「立夏(りっか)」の前日までを「春」としています。

暦上の春ですね!期間でいうと、だいたい2月4日頃 ~ 5月4日頃になります。

春は「発陳(はっちん)」の季節

- 「発」=芽吹く・発する・開く

- 「陳」=古いもの・過ぎ去ったもの

つまり「発陳」とは:

「古いものを脱ぎ捨てて、新しい命が芽吹くこと。」または、「古いものを手放して、新しいものを発生させる。」という意味です。

自然界では…

- 冬のあいだ眠っていた草木が芽を出し、動物たちも活動を再開する。

- 大地の中でじっとしていた「氣」が、外へ外へと発散していく。

自然界では、動物や昆虫などが冬眠から目を覚まし動き始め、植物は芽を出し伸びていく・・・、まさに自然全体が「新陳代謝」しているような季節が春だと言っているのですね。

天人合一思想と言って、人体の形とその機能は天地自然と相応している、つまり、人間は宇宙自然界の影響を受けているという考え方があります。

ですから、人間の身体や生活でも…

- 体内の「陽氣」が高まり、動きたくなる・外に出たくなる気持ちが芽生える。

- 冬のあいだに溜め込んだ老廃物やストレスをデトックスする時期ともいえます。

つまり、人間も自然界と同じように冬の間に溜め込んでしまった古いものを出し、生き生きのびのびと動き出す時期が春だということですね。

春の氣の特徴

人の体内において、冬は陽氣(体のエネルギー)を外に漏らさず、内側に蓄えて守ります。このため、たとえ邪気(風邪や寒気、ウイルス的なもの)が外にあっても、体内の「バリア」がしっかりしてい流ので簡単には侵入できない状態でした。

しかし、春は万物が芽吹き、活動を始める季節です。春の「氣」は、内から外へ、下から上へと発散・上昇する性質を持ちます。

ですから、冬に蓄えていた人の陽氣も自然界とともに体の内から外へ向かって動き始めるので、一時的に体内が無防備状態になってしまい、この時、冬の間に潜んでいた邪気(外邪だけでなく、体の中に溜まっていた毒素や不調のもと)が、陽氣の動きに乗じて体内で「暴れやすくなる」と言われています。

春は、新しい始まり・成長を促しますが、同時に体調を崩しやすい時期でもあるのです。

春は肝と怒りの季節?

春は肝が活発になる季節です。ですから、ストレスに敏感になりがちです。

また、春に対応する肝は“怒”の感情ともつながってるので、ストレスや怒りが溜まりやすく、肝の氣が「上に昇りすぎて」頭痛・めまい・不眠になりやすいです。

では、なぜ春は肝や怒りと関係があるのでしょうか?

五行説

五行説(ごぎょうせつ)

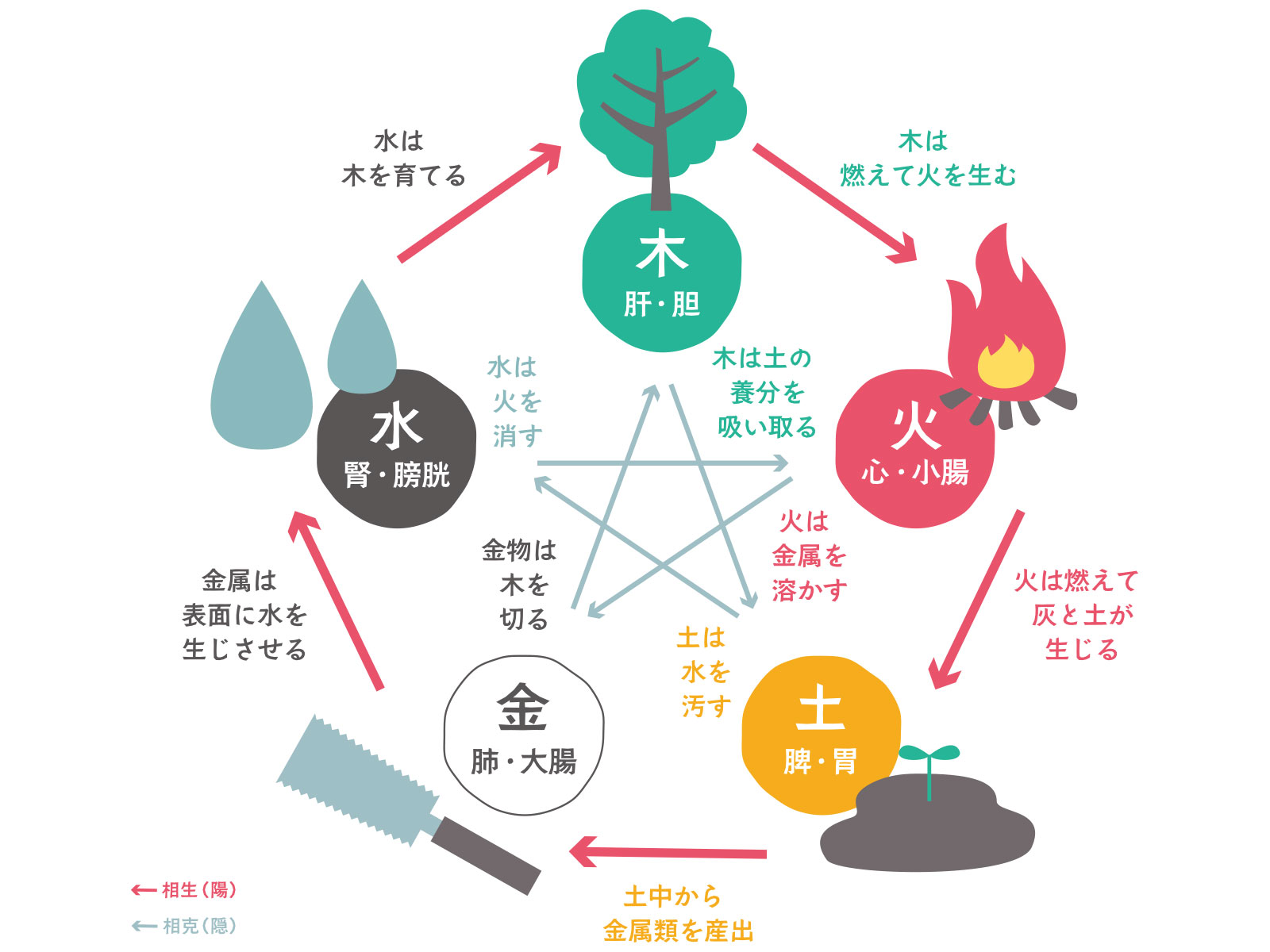

五行説は古代中国の自然哲学の一つで、万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素からなっており、五行を使って、自然界のあらゆる現象や変化を説明しようとする思想です。東洋医学や風水、暦、占い、政治哲学など、広い分野に応用されてきました。

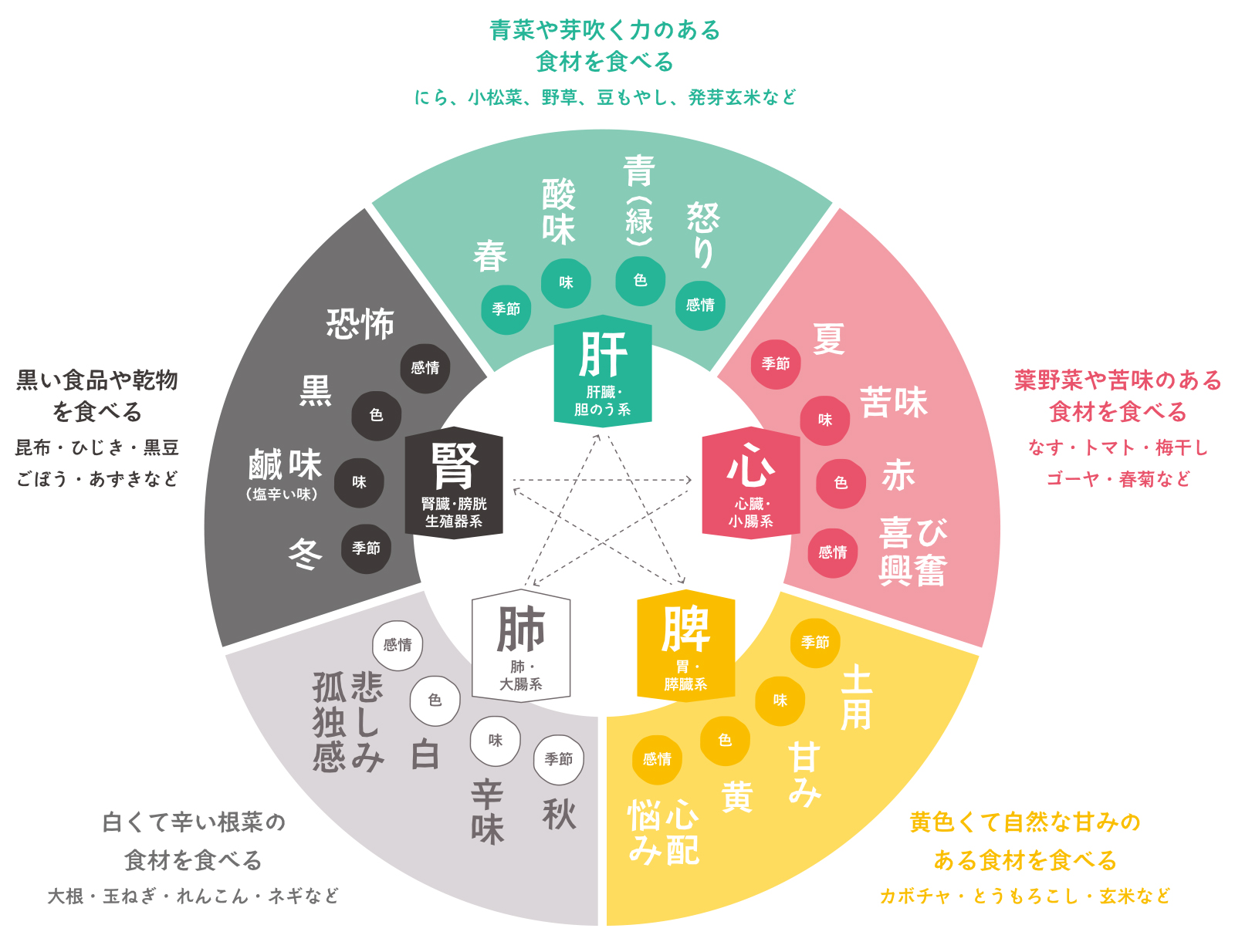

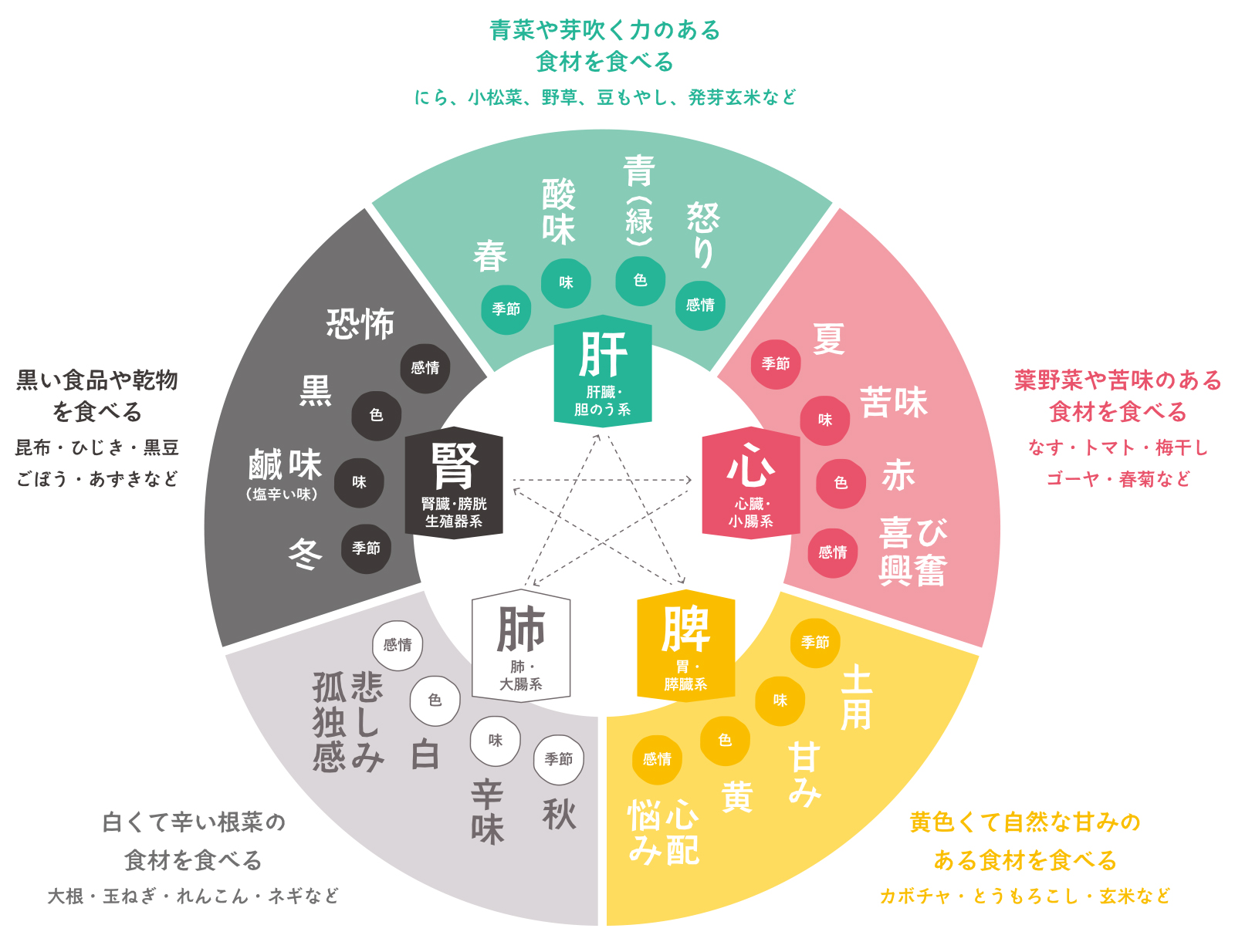

下の表を見ると分かるように、様々なものが五行で分類されており、春と肝は五行でいうと「木」に属していることが分かります。

五行の基本

| 五行 | 特性 | 方角 | 季節 | 色 | 臓器(陰) | 臓器(陽) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 木 | 成長 伸びる | 東 | 春 | 青・緑 | 肝 | 胆 |

| 火 | 上昇 燃える | 南 | 夏 | 赤 | 心 | 小腸 |

| 土 | 中央・育む | 中央 | 長夏 (梅雨) | 黄 | 脾 | 胃 |

| 金 | 収縮・切る | 西 | 秋 | 白 | 肺 | 大腸 |

| 水 | 下行・潤す | 北 | 冬 | 黒 | 腎 | 膀胱 |

そして、これらのあらゆるものは相生(そうせい)と相剋(そうこく)の関係でバランスをとっています。

相生(そうせい)と相剋(そうこく)

相生(助け合う関係)

五行が順番に助け合っていく流れ

- 木 → 火(木は燃えて火を生む)

- 火 → 土(火が燃え尽きて灰=土になる)

- 土 → 金(土の中から金属ができる)

- 金 → 水(金属が冷えると水滴がつく)

- 水 → 木(水が木を育てる)

これは「順生のサイクル」で、調和を保つ自然な流れとされています。

相剋(抑える関係)

一方、相剋とは五行が互いに抑制しあう関係

- 木 → 土(木は土から栄養を吸う)

- 土 → 水(土は水を汚す)

- 水 → 火(水は火を消す)

- 火 → 金(火は金属を溶かす)

- 金 → 木(金属は木を切る)

これは「バランスを保つ抑制関係」で、エネルギーの暴走を防ぎます。

東洋医学と五行説の関係

東洋医学では、五行を使って体の臓器の働きや感情、症状の原因などを分析します。

- 肝(木)は怒りと関係し、春に悪化しやすい

- 心(火)は喜びと関係し、夏に不調が出やすい

- 脾(土)は思い悩みと関係し、湿気に弱い

- 肺(金)は悲しみと関係し、乾燥に弱い

- 腎(水)は恐れと関係し、冷えに弱い

「感情」については「五臓と感情」という記事で詳しく説明していますので読んでみて下さい!

このように自然界のあらゆるものは五行に分けられ、相生・相剋の関係でバランスをとっていて、「春」と「肝臓」は五行説において「木」に属していたり、感情で言うと「怒り」と関係があるということが分かりましたね!

次は、「春」と「肝」についてそれぞれみていきましょう。

肝

先程の五行の表にもあったように、春と肝は「木」に属していて、春は肝氣が活発になる季節です。

肝はどのような働きをしているのかを見ていきましょう。

疏泄(そせつ)作用 = “のびのび流す”調整役

- 全身の氣や血の流れをスムーズにします。

- ストレスでイライラ・お腹の張り・生理トラブルなどが出やすい人は、肝の疏泄がうまくいっていない証拠です。

肝はまさに交通整理係で流れが滞ると、すぐ不調が出ます。

蔵血(ぞうけつ)作用 = “血の貯蔵と調整”

- 肝は血を蓄え、必要なときに全身に供給します。

- 運動時→筋肉に血を送る / 休息時→戻すといった管理をしています。

- 女性の月経・妊娠・出産にも深く関わっています。

東洋医学では「肝は血を蔵す」と言われています。

筋を主る= 筋肉や腱の健康を保つ

- 筋のしなやかさ、柔軟性は肝の働きと関係があります。

- こむら返り・つりやすい・ストレッチが苦手な人は「肝血不足」の可能性があります。

目に開竅(かいきょう)する = “目とつながる”

- 目の疲れ、かすみ目、ドライアイなどは肝と関係が深いです。

- パソコン・スマホ疲れで目がしょぼしょぼする場合は「肝のケア」がカギとなります。

怒りと関係する = 情緒と肝の深い関係

- 肝は「怒(いかり)」の感情とリンクします。

- ストレス・怒り・抑うつ・イライラは肝の疏泄が乱れているからかもしれません。

- 逆に怒りすぎると、肝を傷めるという相互関係もあります。

肝についてまとめた動画もあるので、参考にしてみて下さい!

五行説・春・肝について学んだので、ここからは、春に起こりやすい不調をみていき、それを踏まえた上で、「春の過ごし方」について学んでいきましょう!

春に起こりやすい不調

春は、冬にためていたものが一気に外に出ようとする「陽氣の立ち上がり」で不調になりやすい季節です。また、春は「万物が芽吹き、伸びる」季節でもあって、体の中では“肝氣”が活性化するのが特徴です!

ですから、春の時期に感情を抑えすぎたりして氣の巡りが悪くなり、氣が滞ると以下のような不調が起こってしまいます。

イライラ・怒りっぽい・情緒不安定

肝は「怒」の感情をつかさどっており、春は肝が活発になる季節なので感情も高ぶりやすくなります。ですから、ストレスなどで感情を抑圧すると、肝の疏泄が乱れて気が滞り、更にイライラして、ため息が出たり、怒りっぽくなるという悪循環が生じます。

頭痛・のぼせ・めまい

春は“氣が上昇する”季節なので、体の氣も上にのぼりやすくなります。氣が上に偏ってしまうと、頭部に熱がこもり、頭痛・のぼせ・めまいが起こりやすくなります。

目の疲れ・充血・乾燥

上述したように、肝は「目に開竅(かいきょう)する」と言われており、目の健康と直結しています。目は肝に蓄えられている血によって栄養され機能しているので、肝血が不足すると目が乾いたり、目がしょぼしょぼしたり、目の不調が現れます。

生理不順・PMSの悪化

肝は「血を蔵す」と言われています。春の肝の乱れは、ホルモン・月経リズムにも影響しやすいので、イライラ、PMS、月経前の胸張り、経血の不調などが出やすくなります。

筋肉のこわばり・関節の違和

肝は「筋を主る」とも言われており、筋肉・腱のスムーズな動きに関係しています。春先の寒暖差と肝氣のアンバランスで、筋肉がつりやすい・こわばる・ピキッと痛むことがあります。

春の不調を防ぐポイント

それでは、ここからは「春」という季節をどのように過ごすと良いのかお伝えしていきます。

黄帝内経における「春」の過ごし方

現存する中国最古の医学書である『黄帝内経・素問』には春の過ごし方について以下のように書かれています。

春の三ヶ月間を、発陳という。それはすべてのものが発生し、つらなる季節である。この期間に、天地間のもろもろのものが生きいきと発生し、つらなって繁栄しようと動きはじめる。この時にあっては、人々は夜ふかしすることなく早く床に入り、朝は早く起き出てゆるやかに庭を歩くようにする。肉体的には、冠をかぶったり、急激な労働をしたりすることなく、また、精神的には、冬の間に深くしまい込んでいた志をおこさせてやり、万事のびのびとさせて削ぐことなく、与えて取りあげることなく、誉めても罰することなく、このようにすべてをゆったりとのびのびさせておく。つまり引き締めて制御することのないような心身の使い方をすべきである。(中略)この養生法に逆らって心を緊張させたり、急激な労働をしたりすると、春に盛んに活動する肝の臓が傷害されて病となる。たとえすぐに発病しなくても、夏がくるとこれが原因となって、夏でも寒がる病となる。

『素問』 新釈・小曽戸丈夫

夜は早めに寝て、朝は早く起き、庭をゆっくり歩き、髪をほどいて体をゆるめ、急激な労働は避け、精神を伸びやかに保つことが推奨されています。

春はすべてが伸びようとする季節なので、自分の体も心も、自然に合わせて「のびやか」に保つことが春の養生のポイントです。

これらは春の気に応じた養生法であり、これに逆らうと肝を傷つけ、夏に寒性の病変を生じるとされています。

それでは、具体的にどのように過ごすと良いのかをみていきましょう!

生活

遅寝・早起き

夜は早く寝すぎず(少し遅め)に寝て、朝は早く起きて、少し散歩するのが良いです。時間で言うと、22:30分〜23:00までには寝て、朝は5:00〜6:00に起きると良いでしょう。

春は陽氣が生まれ、外に向かうエネルギーの季節なので、朝は陽の氣と一緒に体を起こすのが良いとされています。

服装・髪

服装はゆったりとしたもので、体を締め付けないような服を着るようにして下さい。髪の毛もキツく縛らず、できるだけ髪をおろしておくと良いでしょう。

また、春になったからと言ってすぐに薄着になるのではなく、まだ陰氣や冬の寒さが残っていて、温度差も激しい季節なので、下半身はしっかり温め、上半身を少しずつ徐々に薄着にするようにしましょう。

軽い運動をする

春は古いものを発散させる時期でもあるので、冬に溜め込んだ老廃物を流すためにも運動をしていきましょう。ただ、急に激しい運動をするのではなく、じんわりを汗をかくくらいの軽い運動をして下さい。

精神・心

気持ちを明るく前向きに

春はゆったりとのびのびさせる季節なのに、感情を抑えつけてしまうと、肝氣がスムーズに流れず詰まって、イライラや怒りっぽくなるなど、情緒不安定になります。

ですから、気持ちをゆったりとさせ、何事も「なんとかなるさ」という気持ちで前向きに明るくいることが大事です!

ストレスを溜めない

ストレスは万病の元なので、春に限ったことではありませんが、やはりストレスは溜めずに発散させることが大事です。

特に春は「発散」させることが必要になる季節なので、自分なりのストレス発散法で氣の流れを整えていきましょう。

ストレス発散法

- カラオケに行って、大声で歌う。

- 映画を観て、様々な価値観や非現実世界に触れる。

- スポーツ観戦、もしくはスポーツをする。

- 入浴したり、銭湯や温泉に行く。

- 好きなものを食べる。などなど

食

五行でいうと、五味(酸味・苦味・甘味・辛味・鹹味)の酸味が「木」に属するので、酸味は春や肝と関係が深いということになります。

ですから、春にも酸味を摂ると良いのでは?と思われがちですが、酸味には収斂(引き締め)・固渋作用があります。春は陽氣が生長・発散する季節なので、酸味を摂り過ぎてしまうと春の氣の作用を抑えてしまいます。

また、五行説で言うと春は「木」の季節です。春や肝の力が強すぎてしまうと木剋土となり、木が土の養分を吸い上げ過ぎて土が弱くなっていきます。「土」に対応する臓腑は脾胃なので、春は脾胃を傷めやすい季節とも言えます。

ですから、この場合は脾胃を補助する食事を摂ります。脾胃は五味でいうと「甘味」となるので、甘味のものを取り入れます。

つまり、春は「酸味」は少量に控えて、脾胃の働きを促す「甘味」を摂っていきましょう!ここでいう甘味というのは自然の食材のもので、人工甘味料ではないので注意して下さい。

甘味とは

例えば:カボチャ、さつまいも、じゃがいも、山芋、タケノコ、大豆、蜂蜜、米、とうもろこし、えんどう豆、そら豆、白菜、キャベツ、黒胡麻、干し椎茸 などです。

ちなみに酸味のものは、レモン、柑橘類、グレープフルーツ、シークワーサーなどです。

また、肝氣を上昇・発散を促すために少量の辛味のものを摂るのも良いです。

例えば:ネギ、生姜、紫蘇、玉ねぎ、ニラ、ニンニクなどです。ただし、唐辛子や山椒のような発散する力が強すぎるものは食べないようにしましょう。

また、春は脂っこいもの、味の濃いものは控えて、味の薄いものや緑(青)の野菜などを食べるようにしましょう。

春の氣を整えるツボ

太衝(たいしょう)

- 場所:足の甲、親指と人差し指の骨が交わるところのくぼみにあります。

- 効果:肝の気を整える、イライラ・怒り・目の疲れに効果的です。

- 押し方:親指でゆっくりと5秒ほど押し、離す。これを3~5回繰り返してください。

風池(ふうち)

- 場所:首の後ろ、髪の生え際、耳の後ろのくぼみにあります。

- 効果:頭痛・目の疲れ・首こり・気の巡り改善に効果的です。

- 押し方:両親指でゆっくり円を描くようにツボを刺激してください。

百会(ひゃくえ)

- 場所:頭頂、左右の耳の一番高いところを結んだ線と、眉間の中心から頭に向かって引いた線の交差点にあります。

- 効果:気の巡り全体を整える、自律神経安定、気分のリフレッシュに効果的です。

- 押し方:中指で軽くトントン叩いたり、優しく押す。

いかがでしたか?

次の夏を健康に過ごすために、春に合った過ごし方をしていきましょう!

動画

今回の内容を簡潔に動画でまとめていますので、こちらもご視聴ください!