私たちが暮らす世界には、なぜか“バランス”が取れていると感じる瞬間があります。春に芽吹いた木々が夏に茂り、秋には実を結び、やがて冬に静けさを迎える。

自然の流れや季節の巡り、体のリズムや心の浮き沈みなど・・・それらすべてが、まるで見えない法則によって動かされているかのようです。

そんな“見えない法則”の一つが、古代中国から伝わる「五行説(ごぎょうせつ)」です。

今回は「五行説」について説明していきます!

五行説とは

五行説は、古代中国で生まれた自然哲学の一つで、万物は「木・火・土・金・水」の五つの要素(五行)によって成り立っているとする考え方です。

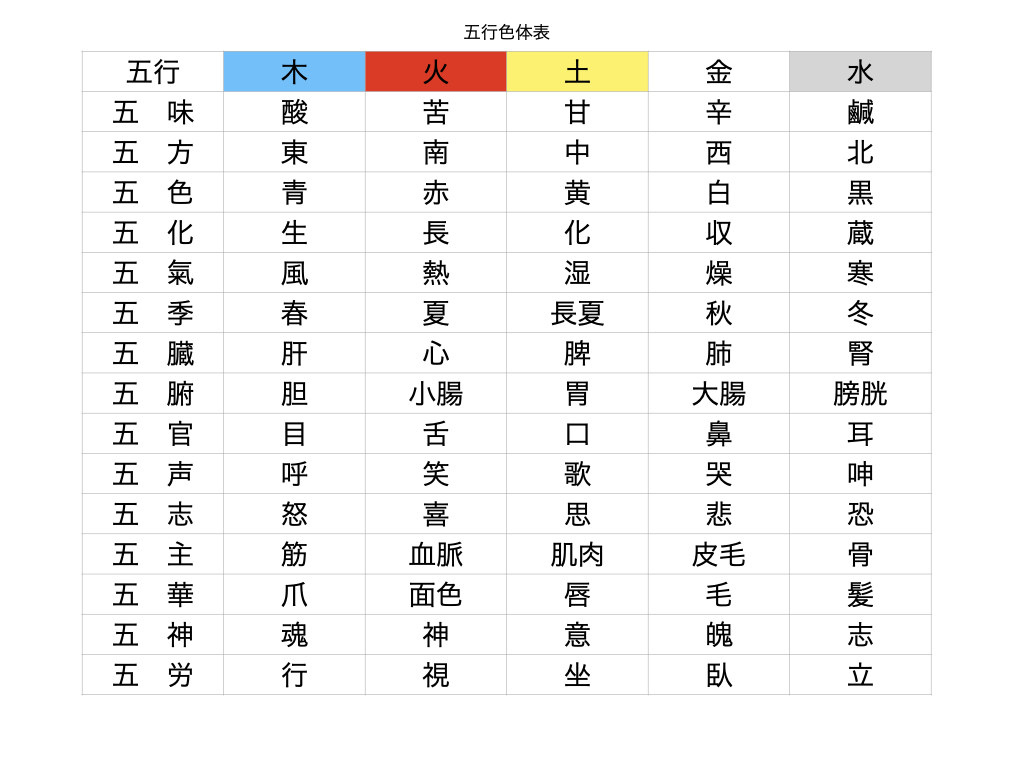

下の表は「五行色体表」と言って、様々なものを五行で分類した表になります。

ただ、この五つの要素は、単なる物質というよりも、「性質」や「働き」といった意味合いが強く、自然界や人間社会のあらゆる現象を分類・説明するために使われます。

では、一つ一つはどのような性質があるのかをみていきましょう。

木の特徴

「木」は、成長・拡散・昇発・条達・始まりを象徴する要素です。自然界での植物のように、上へ外へと伸び広がるエネルギーを持ち、生命の芽吹きや始まりの象徴とされます。

「木」はまさに「始まり」や「成長」を象徴するエネルギー。春に芽吹き、空へと伸びるその姿は、人生や季節、感情の流れにも重ねて考えられているのですね。

火の特徴

「火」は、熱・上昇・情熱・明るさ・発展・盛り上がりを象徴する要素です。自然界の火のように、激しく燃え上がり、物事を一気に高めるエネルギーを持ちます。

「火」は「情熱」そのもの。エネルギーが外に向かい、明るく、熱く、ドラマチックです!

土の特徴

「土」は、大地・育成・安定・中庸・受容を象徴します。

自然界では万物の「母」ともいえる存在で、どっしりと構え、すべてを育み、支える力を持ちます。 特に五行の中では「中心」的な立ち位置であり、他の四行のバランスを取る役割もあるとされます。

「土」は「受け止め、支え、整える」力。人を育て、場を整え、安心をつくるエネルギーです。五行の中でも調和・中庸を司るので、ある意味一番“縁の下の力持ち”タイプと言えます。社会でいうと管理職・お母さん的存在かもしれません。

金の特徴

「金」は、収縮・硬さ・決断・収穫を象徴します。

自然界では鉱物・金属にあたるもので、鋭さ・冷たさ・規律を持つエネルギーです。

「金」は「整えて、切り捨て、洗練させる力」。完成の美、秩序、そして潔さを象徴します。また、「秋」や「刈り取りの時期」に対応し、物事をまとめ、収める働きがあります。「成長」や「拡大」の反対側に位置し、終わり・完成・洗練・裁きといった意味を持ちます。

水の特徴

「水」は、潤す・流れる・沈静・蓄える・知恵・生命の根源を象徴します。

自然界での水は形が定まらず、どんな器にも収まり、時に優しく、時に破壊的な力を持ちます。

「水」は「知と本能、生と死をつなぐ静寂のエネルギー」。秘めた力、柔軟性、そして再生の源。また、「冬」に対応し、すべてが静まり返り、エネルギーを内にためる季節です。物事の終わりであり、また新しい命を生む前段階でもあります。

相生と相剋の関係

相生(そうじょう・そうせい)

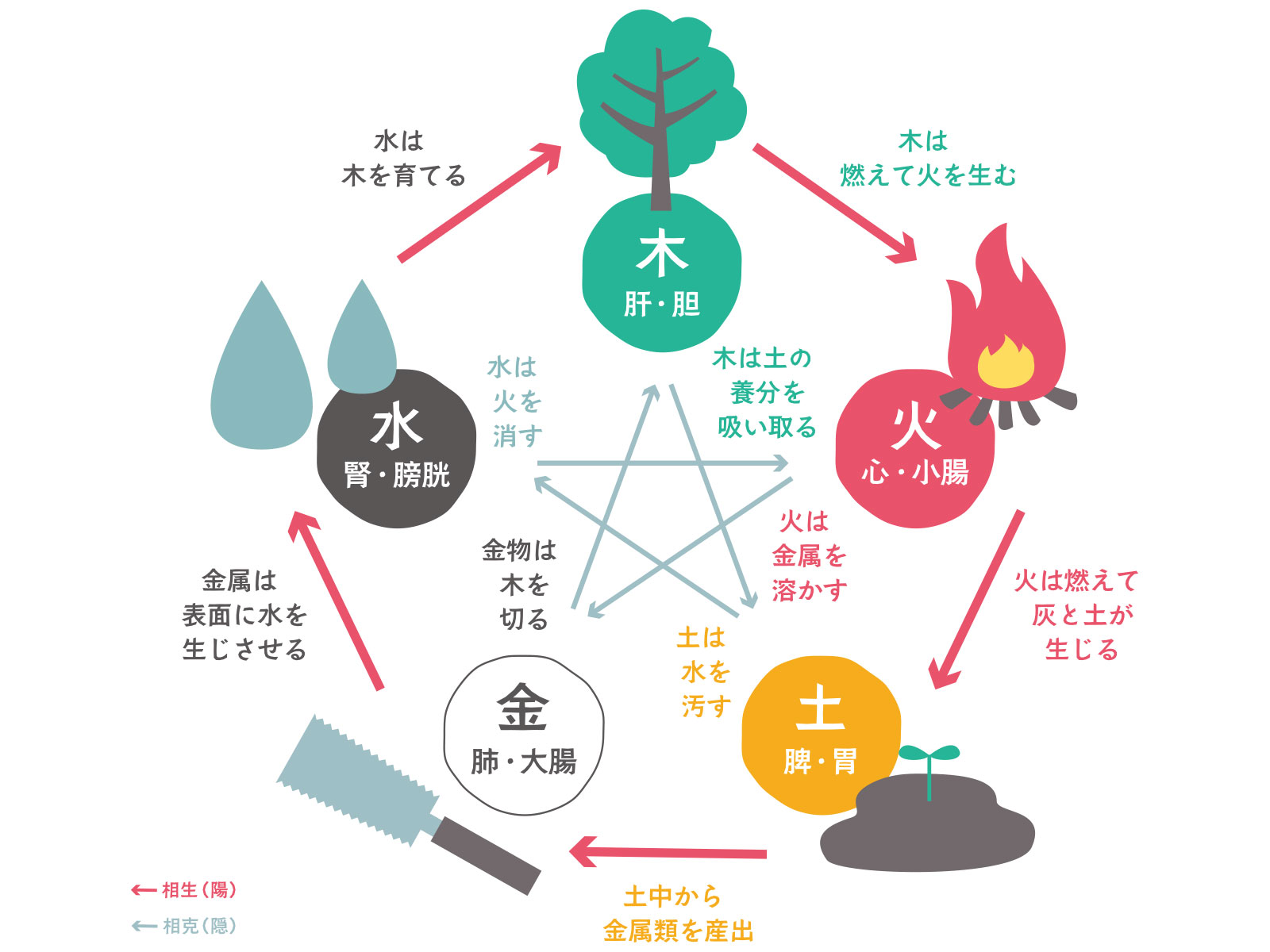

五つの要素(木・火・土・金・水)が互いに助け合い、育て合う関係を表しています。

下の図の外側の赤い矢印を見てください。

木は燃えて火を生み出します、火は物を燃やし灰にして土を生み出します、土は金属を生み出します、金属は表面に水滴を作り水を生み出します、そして、水は木を育てます。

これを「五行の相生関係」といい、自然の調和や循環を説明するために用いられます。

相生は母子関係で例えられています。「自分を生む」ものが母、「自分が生む」ものを子としています。

例えば:

- 「木」を生むものは「水」なので、「木」の母は「水」で、「水」の子が「木」となります。

- 「木」が生むものは「火」なので、「火」は「木」の子であり、「木」は「火」の母ということです。

相剋(そうこく)

五行説における「相剋」は、五つの要素が互いに制御・抑制し合う関係を表します。

図の内側の矢印を見てください。

木は土の養分を吸い上げます。火は金属を溶かします。土は水を濁し吸収します。金は木を切り倒すことができます。水は火を消します。

これを「五行の相剋関係」といい、相生が「助け合い」なら、相剋は「バランスを取るための牽制」と言うことができます。

自然や人間社会において「育ちすぎ」や「偏り」は不調和のもとです。

例えば:

- 水が多すぎれば火を消してしまうので、水の勢いを弱めるために土で水を吸収させて水の勢いを弱めます。

- 木が増えすぎれば土を痩せさせてしまうので、土を守ために金によって木を切り倒してバランスを取ります。

このように、相剋はバランスを取るための「ブレーキ役」と言えますね。

相乗(そうじょう)

通常の相剋は「抑える」関係でしたが、相剋が強すぎると「傷つける」「痛めつける」状態になってしまいます。

この相剋が過剰になって抑えすぎる状態を「相乗」と言います。

例えば:

- 木剋土:木は土の養分を吸い上げる。(正常な相剋)

↓ - 木が多すぎると土の養分を吸い上げすぎて、土に力が無くなり弱まる。(これが相乗)

相乗はバランス崩壊のサインです。

つまり「相乗」は、五行の力関係が正常な調和を超えてしまい、害を与えてしまう状態です。

自然でも人の体でも、「ちょうどよさ」を超えるとバランスが壊れる、という東洋的な知恵ですね。

相侮(そうぶ)

「相剋(互いに抑える)」が逆転・暴走してしまう現象のことで、「反侮(はんぶ)」「反剋(はんこく)」とも言います。つまり、剋する立場が剋される立場になることです。

| 通常の関係 | 相侮が起こると… |

|---|---|

| 水が火を剋する(水剋火) | 火が強くなりすぎて水を蒸発させる(火侮水) |

| 土が水を剋する(土剋水) | 水が強くなりすぎて土を流し去る(水侮土) |

| 金が木を剋する(金剋木) | 木が育ちすぎて金属(道具)では切れない (木侮金) |

このように、本来剋される側が逆に剋す側を打ち負かす=「侮る(あなどる)」状態になります。

まとめると:

- 弱いはずの存在が、強い存在を“侮って”反撃してしまう

- 「力関係がひっくり返って、逆流・暴走する」状態

これが相侮関係になります。

五行説の応用

五行説は様々な分野に応用されています。

- 中医学・漢方:臓器の働きや病気のバランスを五行で分析

- 風水:空間や方角のエネルギーを五行で調整

- 占術(四柱推命など):人の運命や性格を五行のバランスで判断

- 暦法(暦):十干十二支との組み合わせ(干支)で運勢や年の性質を表す

このブログは、鍼灸や健康に関することをお伝えしているので、五行を説明するのに「五臓」を用いて説明していこうと思ったのですが、それはまた別の機会にして、五行を理解しやすいように、身近なもので説明していこうと思います。健康とは関係ないのですが、五行の理解を深めるために今回は「性格」という視点から見ていきましょう!

五行と人間

実は人間も五行に分類することができます。

例えば、占いの四柱推命や九星術などは陰陽五行説に基づいています。

陰陽五行説とは、万物は「陰」と「陽」の二つの性質と、「木・火・土・金・水」の五つの要素から成り立つとする古代中国の自然哲学です。

- 陰陽:相反する力(例:昼と夜、男と女)

- 五行:自然や人間のあらゆる現象を5つの要素に分類(木=成長、火=上昇、土=安定、金=収縮、水=流動)

この2つの理論を組み合わせて、宇宙や人間のバランスや変化を説明するのが陰陽五行説です。

*「陰陽論」については、このブログでも説明していますので、そちらをご覧ください!

例えば四柱推命は「陰陽五行説」に基づいて、人の運命や性格を読み解く占術で、五行(木・火・土・金・水)を使って、命式に表れる「十干」「十二支」の関係性やバランスを見ます。

また、九星術も九つの星(九星)それぞれに「五行(木火土金水)」と「陰陽」が割り当てられている占術で、方位や運勢を読み解くのに使います。

人間の性格や運勢を見るにも「五行」が使われているのですね!これらを細かく見ていくと、今回の内容である「五行説」の主旨からずれてしまうので、今回は五行を人に当てはめた時の大まかな特徴を見ていきましょう!

五行と人の特徴

「木」の氣が強い人の特徴

- まっすぐで正義感がある

- 計画性や理想が高い

- クリエイティブで新しいことを始めるのが得意

- 他人の役に立ちたい気持ちが強い

- 怒りやすくなったり、頑固になりやすい

「火」の氣が強い人の特徴

- 明るく、社交的でカリスマ性がある

- 情熱的で、熱中しやすい

- 表現力が豊かで、人前に立つのが得意

- 愛情深く、親しみやすいが、感情が爆発しやすい面も

- 一度燃え上がると止まらないタイプだけど、燃え尽き症候群にも注意

- 感情的、直感的、そして人を惹きつける力がある

「土」の氣が強い人の特徴

- 面倒見がよく、他人に安心感を与える

- 物事の調整役、まとめ役になりやすい

- 我慢強く、安定志向

- 思いやりがある反面、悩みすぎたり自己犠牲的になりがち

- 安定を重んじすぎて変化に弱い面も

「金」の氣が強い人の特徴

- 意志が強く、冷静で理知的

- 正義感が強く、潔癖なところもある

- 決断力があり、判断が速い

- 洗練されたセンスを持ち、ストイック

- 感情を抑えがちで、内面に孤独を抱えやすい面も

「水」の氣が強い人の特徴

- 深く考え、直感力・洞察力に優れる

- 柔軟で臨機応変、でも芯が強い

- 慎重で用心深く、リスクを避ける傾向がある

- 知識欲が旺盛で学び好き

- 一方で、不安を抱え込みやすく、引きこもる傾向も

| 五行 | 性格タイプ | キーワード |

|---|---|---|

| 木 | 成長・創造型 | 企画力、自由、理想主義、前進 |

| 火 | 情熱・感情型 | エネルギッシュ、明るい、 直感型 |

| 土 | 安定・調整型 | 思慮深い、保守的、優しさ、 信頼感 |

| 金 | 論理・完璧型 | 正義感、分析、判断力、厳しさ |

| 水 | 知識・柔軟型 | 柔軟性、聴く力、神秘、学び |

みなさんはどのタイプですか?もちろん、人には色々な側面があるので、混合タイプの人がほとんどだと思いますが・・・。身近な人や自分を大まかに分類することができましたか?

五行と人間関係

五行(木・火・土・金・水)を人間関係に当てはめてみてみましょう!

相生の関係(プラスの関係性)

一方が他方を育てたり助けたりする関係。協力しやすく、自然と相性が良い。

1. 木 → 火(木が燃えて火を生む)

例:創造的な人(木)と情熱的な人(火)

- 木の人がアイデアを出し、火の人がそれを情熱的に実行に移す。

- 企画と実行のベストコンビ。

- 親子関係の場合:親が子どもの情熱を育てる。親が子どものやりたいことを応援してあげる関係。

2. 火 → 土(火が燃え尽きて灰=土になる)

例:カリスマ的なリーダー(火)と安定志向のフォロワー(土)

- 火の人が場を引っ張り、土の人がそれを形にして支える。

- 火の人が示した方向を、土の人が地に足をつけて現実にする関係。

- 親子関係の場合:親の情熱が子どもの人格を育む関係。例えば、親の愛情や励ましが、子どもの安心感と芯の強さを育てる。

3. 土 → 金(土の中から金属が生まれる)

例:地道な努力家(土)と論理的な実務家(金)

- 土の人がベースを整え、金の人が磨き上げる。

- 親子関係の場合:親の堅実さが、子どもの才能を育てる。習い事をコツコツ続けさせ、才能が花開くなど。

4. 金 → 水(金属が冷えて水を生む、または金属で水が導かれるイメージ)

例:ルールに厳しい人(金)と直感型のアイデアマン(水)

- 金の人が秩序を与え、水の人が自由な発想を展開できる。

- 親子関係の場合:親の理論的な教えが、子どもの知恵を育む。勉強方法や考え方を論理的に教え、子どもが賢く育つなど。

5. 水 → 木(水が木を育てる)

例:知識家(水)と成長意欲の高い人(木)

- 水の人が知恵や情報を提供し、木の人がぐんぐん成長する。

- 親子関係の場合:親の柔軟な支えが、子どもの成長を助ける。子どもの個性を尊重し、自由に伸ばしてあげる関係。

相剋の関係(ぶつかりやすい関係性)

一方が他方を抑える関係。ぶつかりやすいが、バランスが取れれば成長もある。

1. 木 ⊗ 土(木が土を破る=根を張ることで土を壊す)

例:成長志向の人(木)と現状維持派(土)

- 木の人が変化を求め、土の人がそれを拒む。意見が食い違いやすい。

- 親子関係の場合:親が子どもの安定を乱す。例えば、堅実に生きたい子どもに親が夢をおしつけるなど。

2. 火 ⊗ 金(火が金属を溶かす)

例:情熱型(火)と冷静な理論派(金)

- 火の人は感情や勢いで動き、金の人は理屈で止める。衝突しがち。

- 親子関係の場合:感情的に叱る親が、理論的に考えたい子どもを追い詰める関係。例えば、冷静に説明したい子どもに怒鳴ってしまう親など。

3. 土 ⊗ 水(土が水を吸収して流れを止める)

例:現実主義(土)と感情や直感を大切にする人(水)

- 水の人は自由でいたいのに、土の人が制限をかけてしまう。

- 親子関係の場合:親が子どもの自由を制限する。堅苦しいルールを押し付けて、子どもの自由な発想を潰してしまうなど。例えば、安定が一番と、冒険を許さない親など。

4. 金 ⊗ 木(金属で木を切る)

例:厳格な批評家(金)とクリエイター(木)

- 木の人がのびのびと創造したいのに、金の人がそれを論理で否定。

- 親子関係の場合:親が子どもの創造性を切り取る。厳しいルールや規律で、子どもの創造的な発想を抑えつける関係。例えば、型にはめた教育で、子どもの個性を潰すなど。

5. 水 ⊗ 火(水が火を消す)

例:流動性(水)と情熱家(火)

- 水の柔軟さと流動性が、火の一直線な情熱にブレーキをかける。

- 親子関係の場合:親の流動性が、子どもの情熱を冷ます。子どもの燃える気持ちを親が受け流してしまう。例えば、子どもがやる氣になっているのに、親が軽く受け流して子どもの興味を削ぐなど。

バランス

相剋だからと言って、絶対にその関係が悪いという訳ではありませんし、相生だからと言って、関係が良いとも限りません。

例1:「土剋水」の場合

優柔不断で流されやすい「水」が現実的で堅実な「土」の影響で自分の考えや思いを定めることができます。。

例2:「木生火」の場合

教育熱心でなんでもサポートしてしまう「木」の親は「火」の子どもが困る前になんでも先回りして手出しするので、「火」の子どもは次第に依存的・感情的・わがままになってしまいます。

このように、五行説では、木・火・土・金・水の五つの要素が互いに助け合い、抑制し合うことで自然や人間の秩序が保たれるとされます。どれか一つが強すぎたり弱すぎたりすると、全体の調和が崩れてしまいます。ですから、五行において最も大切なのは、各要素のバランスなのですね。

五行を人間関係に当てはめると、「この人とはなぜ合うのか」「なぜぶつかりがちなのか」が見えてきます。

親子関係で言えば、親が無意識に子どもを抑え込んでしまっているパターンや、逆に子どもを自然に伸ばせる方法などが読み取れるようになります。

もちろん、必ずしも五行だけですべてが決まるわけではありませんが、関係性を考えるひとつの手段として見ると面白いですよね。

九星術の一白水星や五黄土星なども五行で分類されていますが、これは生まれた年のみで分類しています。実は生まれた月日時間などで細かく見ていくと、自分の五行バランスを知ることができます。

「五行」を深めていくと、本当に面白くて、様々なところに応用できると思います。皆さんも日々の生活や人間関係などに活用していくと良いのではないでしょうか?

オススメ書籍

九星術の完全独習

これらの書籍はAmazon Kindle Unlimitedで読むことができます!(2025年4月現在)

もし良かったら、下からチェックして見てください!

Amazon Kindle Unlimitedをチェックする!動画

上記をまとめたものを動画にしています。こちらも是非、ご視聴ください!