みなさんは、鍼灸院に行ったことがありますか?

「鍼灸院」と聞くと、「痛い・熱い・怖い」というイメージが先行して、行く気も起きな人が多いのではないでしょうか?

中には行ったことはあっても、思うような施術を受けられず通うのをやめてしまったという人もいるのではないでしょうか?

今回は、そんなイメージや誤解を払拭するべく、鍼灸院についてお伝えしていこうと思います。

「鍼灸院に行ってみたい!」と、わずかでも思う気持ちがある人の参考になれば・・・と思います。

ただ、結論から先に言ってしまうと・・・

「自分に合った鍼灸院は自分で見つけるしかない・・・」です。

結局最後は、鍼灸師や鍼灸院との相性なので、自分と相性の良い鍼灸院を見つけるしかないのです・・・。なぜなら、鍼灸院の特徴は鍼灸師の数だけあると言っても過言ではないからです。

でも、そうは言っても、鍼灸院そのものについてよく知らないことが多いかと思うので、まずは鍼灸院を選ぶ際の判断材料となるような情報を提供し、鍼灸院についての知識を得て、その上でどんな鍼灸院に行ってみたいのかを考えられるような内容にしたいと思います。

鍼灸院(しんきゅういん)とは

鍼灸院は、鍼(はり)や灸(きゅう)を使って体の不調を改善する施術を行う場所です。

鍼(はり)

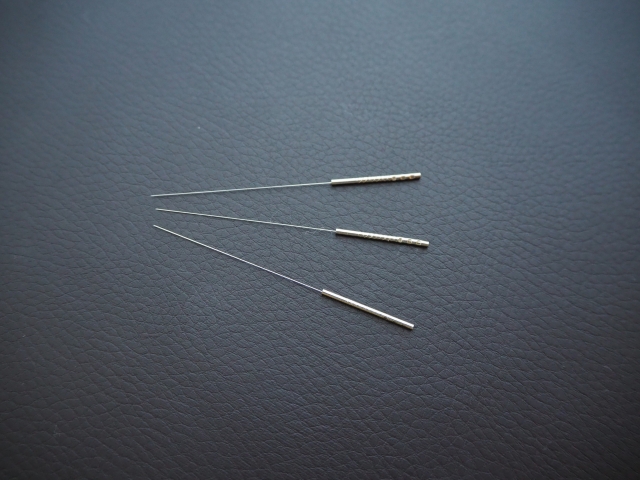

髪の毛ほどの細い鍼を使い、経穴(ツボ)に刺激を与えます。最近では0.1mmという極細の鍼もあるため、痛みはほとんど感じません。筋肉のコリをほぐしたり、血流を改善したりする効果が期待できます。

灸(きゅう)

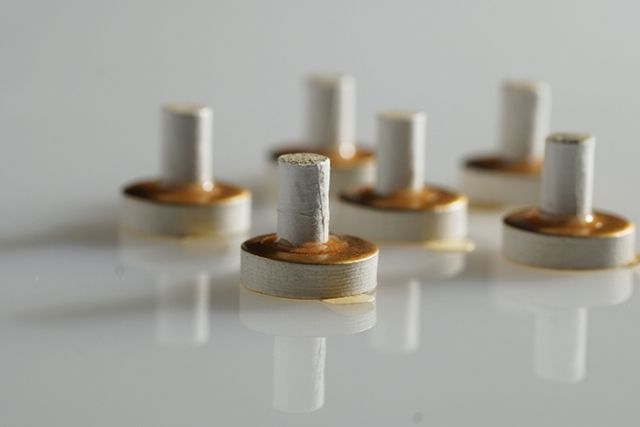

もぐさ(ヨモギの葉を乾燥させたもの)を使い、経穴(ツボ)に熱を与えます。体を温め、冷えや疲れを改善する効果が期待できます。

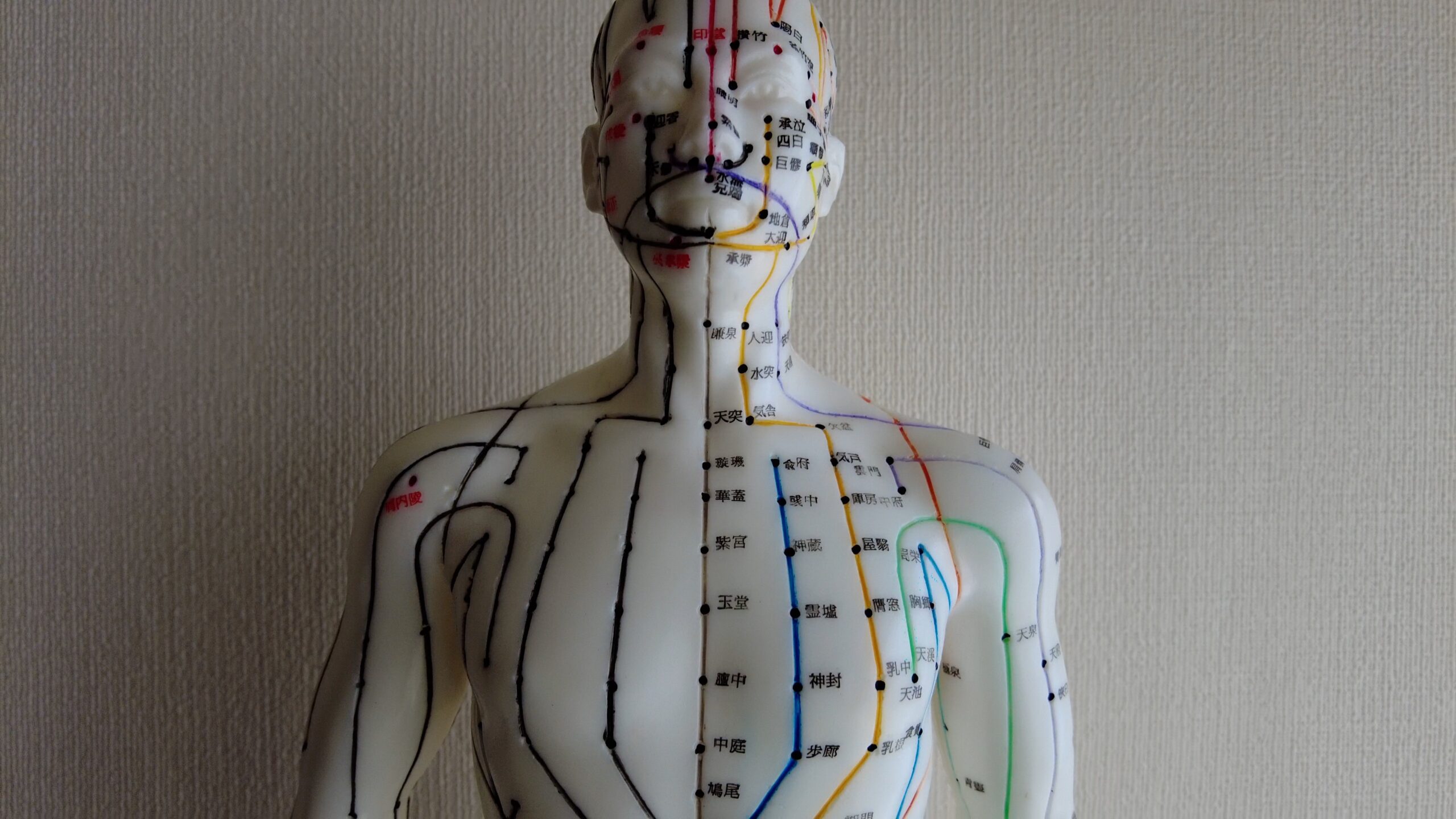

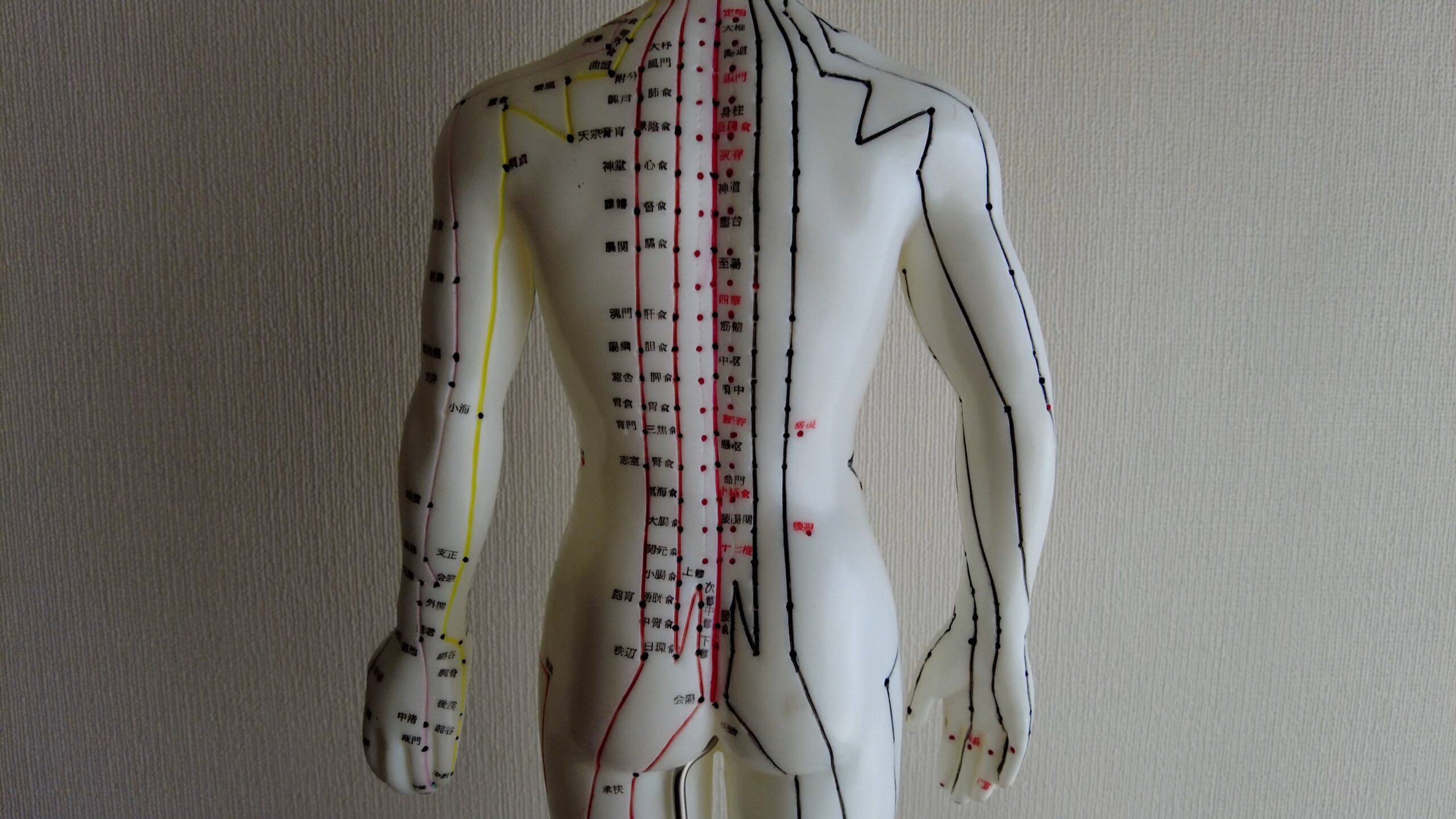

鍼灸は東洋医学に基づいた施術で、体の経穴(ツボ)や経絡(けいらく)にアプローチし、痛みの緩和や体のバランスを整えることを目的としています。

経穴や経絡については「ツボって何?」や「経絡ってなに?」という記事をご覧ください。

鍼灸院は東洋医学の考えに基づいて、鍼と灸を使って施術を行う場所だということはわかりましたね。

では、鍼灸院はどんな症状の時に行けば良いのでしょうか?

鍼灸院に行くべき症状

鍼灸院は、さまざまな症状に対応できる場所です!

痛みやコリの改善

肩こり・首こり(デスクワーク・スマホ疲れ)

腰痛(慢性腰痛・ぎっくり腰)

膝の痛み(関節痛・変形性膝関節症)

神経痛(坐骨神経痛・肋間神経痛)

➡ 鍼やお灸で筋肉をほぐし、血流を改善することで痛みを和らげます。

自律神経の乱れ・ストレス症状

不眠・寝つきが悪い

頭痛・片頭痛

ストレス・イライラ・気分の落ち込み

動悸・息苦しさ

➡ 鍼灸で自律神経を整え、心身のバランスを回復させます。自律神経に鍼灸が効果的な理由についてはこちら「鍼灸施術が自律神経を整えるワケ」の記事をご覧ください。

内臓の不調・消化器系トラブル

胃もたれ・胃痛・食欲不振

便秘・下痢

冷え性・むくみ

➡ ツボを刺激することで内臓の働きを活性化し、症状を和らげます。

女性特有の悩み

生理痛・生理不順

更年期障害(ほてり・のぼせ・冷え)

妊活・妊娠中の体調管理

➡ ホルモンバランスを整え、女性の体調をサポートします。

美容やアンチエイジング

肌荒れ・ニキビ・乾燥肌

顔のたるみ・シワ・むくみ

眼精疲労・クマ

➡ 美容鍼で血行促進し、肌のハリやツヤをアップします!

スポーツ・運動によるケガやパフォーマンス向上

筋肉疲労・関節痛

捻挫・肉離れの回復

運動パフォーマンスを高めたい

➡ 鍼灸で筋肉の柔軟性を高め、回復を促進します。

鍼灸は「未病」を防ぐ!

何となく不調・・・

病院に行くほどではないけど調子が悪い

➡ 慢性化しないように早めに鍼灸院でケアすることで、健康な体を維持できます!

これらの症状がある時には、鍼灸院に行って治療を受けることができます。

ただ、鍼灸院にもいろいろなタイプの鍼灸院があります。

次は、鍼灸院の特徴についてみていきましょう!

鍼灸院の特徴

近年の鍼灸院は、従来の施術に加え、さまざまな特徴を持つ院が増えています。以下のようなタイプの鍼灸院があります。

美容特化型鍼灸院(美容鍼)

特徴:小顔・リフトアップ・シワ・たるみ改善など、美容に特化した施術を行います。

人気の理由:メスを使わずに自然な美容効果が期待できるため、女性を中心に人気があります。

施術例:美容鍼・フェイシャルマッサージ・小顔矯正など。

スポーツ鍼灸院(アスリート向け)

特徴:スポーツによる怪我の予防・回復を目的とし、運動パフォーマンス向上をサポートします。

利用者:プロ・アマ問わずスポーツ選手やジム通いの人が多いです。

施術例:筋肉疲労回復、関節の可動域改善、テーピング指導など。

自律神経・ストレス専門鍼灸院

特徴:ストレスや不眠、頭痛、胃腸の不調など、自律神経の乱れを整える施術を提供します。

人気の理由:デスクワーク・スマホ疲れ・ストレス社会の影響で、心身のケアが求められています。

施術例:鍼灸+整体+リラクゼーション(アロマ・お灸・温熱療法)。

妊活・産後ケア専門鍼灸院

特徴:妊活中の体質改善や、産後の体調回復をサポートします。

利用者:妊娠を希望する女性・産後のママ・更年期症状に悩む女性。

施術例:冷え性・ホルモンバランスの調整・骨盤矯正など。

訪問鍼灸院

特徴:高齢者や忙しい人向けに、出張施術を提供しています。

利用者:通院が難しい高齢者・在宅ワーカー・介護が必要な人。

施術例:訪問鍼灸・セルフケア指導など。

ハイブリッド型鍼灸院(整体・エステ・漢方併用)

特徴:鍼灸+整体・カイロプラクティック・エステ・漢方などを組み合わせた施術を提供しています。

メリット:さまざまな不調に対して、総合的なアプローチができます。

施術例:鍼灸+骨盤矯正+リンパマッサージ+漢方相談。

最近のトレンド

痛みの少ない美容鍼(極細鍼を使用)

完全個室・リラックス空間(プライバシー重視)

最新技術と東洋医学の融合(AI姿勢診断・電気鍼など)

男性向け美容鍼(ヒゲ剃り負け・肌質改善)

鍼灸院はどんどん進化しているので、まずは自分の目的を明確にすることが必要になりますね!

どんなタイプの鍼灸院があるのかを大まかに把握した上で、今度は施術方法についてみていきましょう。

施術方法

鍼灸院での施術方法はさまざまですが、主に以下のような種類があります!

鍼(はり)を使った施術

置鍼(ちしん)

ツボに鍼を刺して数分置く方法です。

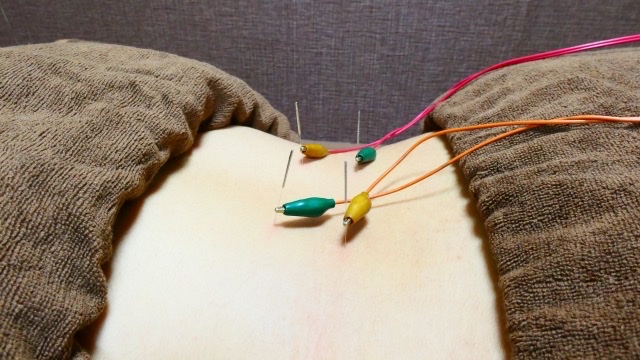

電気鍼(パルス鍼)

鍼に微弱な電流を流し、筋肉を刺激します。

単刺(たんし)

鍼をツボに刺してすぐ抜く方法です。

皮内鍼(ひないしん)

極細の小さな鍼を皮膚に貼り、長時間刺激を与えます。

美容鍼

顔に細い鍼を刺し、血流を促進し、リフトアップや肌質を改善させます。

円皮鍼(えんぴしん)

小さなシール状の鍼をツボに貼るタイプで、長時間刺激を与えられます。

レーザー鍼

鍼を使わず、レーザー光をツボに当てて刺激します。

耳鍼(みみばり)

耳にあるツボを刺激する施術です。

鍉鍼(ていしん)

刺さない鍼を使い、ツボを軽く押したりこすったりする施術です。小児鍼(子ども向けの鍼治療)にも使われます。

接触鍼(せっしょくしん)

皮膚に鍼(はり)を刺さずに、軽く触れたり、なでたり、押し当てたりする鍼治療の方法です。刺激が穏やかなので、子どもや鍼に恐怖心のある人、高齢者にも向いています。

頭鍼療法(とうしんりょうほう)

頭部のツボを鍼で刺激し、自律神経や脳の働きを活性化します。

刺絡療法(しらくりょうほう)

専用の器具で指先を刺激し、少量の血を抜き、瘀血(おけつ:滞った血)を排出することで、血流を改善させます。

灸(きゅう)を使った施術

直接灸

もぐさを直接皮膚にのせて燃やす方法です。

間接灸

肌に直接触れないように台座や塩・しょうがを挟んで温めます。

炭化灸

煙やにおいが少ないお灸です。

棒灸(ぼうきゅう)

もぐさを棒状にしたものでツボを温めます。

箱灸(はこきゅう)

箱型の道具にお灸を入れて患部を温めます。

灸頭鍼(きゅうとうしん)

鍼の先端にもぐさを付けて燃やし、鍼とお灸の両方の効果を得る施術です。

電気温灸

電気による温熱でツボを温めます。

温灸器

棒灸を中に入れてその熱で温める、様々な温灸器があります。

その他の施術方法

吸玉(カッピング)

ガラスやシリコンのカップを皮膚に吸着させ、血流を改善させたり、瘀血を改善させます。

どの施術方法で施術しているかは、鍼灸院によって異なるので、気になる鍼灸院を見つけたら、どのような施術を行うのかを調べてみましょう。

施術の流れ

次は、施術の流れを見ていきましょう。大体同じ流れだとは思いますが、ただ、細かい部分については鍼灸院によって違うので、そこは確認して下さい。

東洋医学では四診と言って、問診・望診・切診・聞診を行い、「証」を立てて鍼や灸で施術を行っていきます。(ただ、問診と西洋医学的な検査を行い、四診はしない鍼灸院も多いかもしれません。)

問診

現在の症状や過去の病歴、生活習慣などを詳しく尋ね、施術方針を決めるために行います。大体、以下のようなことを聞かれます。

- いつから、どのような症状があるか

- 痛みの場所や程度、悪化・改善する条件

- 睡眠、食事、ストレス、運動習慣

- 既往歴(過去の病気や手術歴)

- 現在服用している薬、アレルギーの有無

- 便通や月経周期(女性の場合)など

検査

鍼灸院にもよりますが、東洋医学に基づいた検査をしていきます。

望診(ぼうしん)

患者の外見を観察して体の状態を判断します。

- 顔色や肌の状態(血流や栄養状態を確認)

- 姿勢や動作(筋肉の緊張や関節の動き)

- 舌診(ぜっしん)(舌の色・形・苔の状態から体質や内臓の状態を判断)

切診(せっしん)

実際に手で触れて体の状態を確かめます。

- 脈診(みゃくしん)(手首の脈をみて全身のバランスを確認)

- 腹診(ふくしん)(お腹を軽く押して、硬さや冷えなどをチェック)

- 尺膚(しゃくふ)(腕の皮膚の状態を観察することで、体内の水分代謝や気血バランスを推測)

- 経絡(けいらく)の反応(ツボを押して、痛みやコリの有無を確認)

聞診(ぶんしん)

患者の声や体の音、においを観察します。

- 声の強さやトーン(気力の状態を判断)

- 呼吸音やお腹の音(消化や循環の状態を確認)

- 体臭や口臭(消化器や代謝の状態をチェック)

その他の検査

場合によっては西洋医学的な検査も行います。

- 可動域検査(関節の動きや筋肉の柔軟性を確認)

- 圧痛点検査(押したときの痛みを確認)

- 徒手検査(神経や筋肉の状態を調べる)

施術

基本的には鍼と灸を使って施術をしていきます。ただ、どんな施術をするかは、鍼灸院の数だけ違いがあると思って下さい。以下、具体例を示していきます。

例1:古典を重視した施術

四診=問診・望診・切診・聞診を行い、「証」を立てて施術を行う鍼灸院。

*「証」とは、患者さんの体の状態を多角的に評価し、その結果を基に「寒証」「熱証」「虚証」「実証」「肺虚証」「肝実証」など、さまざまなパターンに分類し、この「証」によって、どのような治療法や施術、あるいは鍼の使い方などが適しているかが決定されます。

古典を重視した鍼灸院の場合は必ずと言って良いほど脈診が行われます。

施術方法は鍼灸師によって違います。鍼を刺さずに接触鍼だけで行う人がいたり、鍼を刺して置鍼をする人もいれば、両方を組み合わせて鍼をする人もいます。

お灸に関しても、もぐさをひねってお灸をする人もいれば、台座灸を使う人もいますし、お灸は全然やらないという鍼灸師もいます。

また、患者さんの体調や体質に合わせて施術をその都度変えたりもするので、一度の施術で鍼灸院を見極めるのは困難なことなのかもしれません・・・。

古典的な施術を行う鍼灸院では以下の治療法を用いていることがあります。

経絡治療(けいらくちりょう)

東洋医学の陰陽五行論に基づき、脈を診て、経絡経穴を用いて、体全体のバランスを調整する治療法です。

積聚治療(しゃくじゅちりょう)

お腹(腹部)や脈を診て、腹部や背部の接触鍼によって体のバランスを整えることを重視した日本の伝統的な鍼灸治療法です。とても優しい施術で、私はこの方法で何度か体調が整ったことがあります。

例2:電気を使用した施術

問診や触診をした後に、患部に鍼通電をして終わる施術もあります。保険適応でベッド数の多い鍼灸院に多いような気がします。このような鍼灸院はお灸をしないところが多い印象があります。

例3:美容に特化した施術

問診やカウンセリングを行い解決したい悩みを聞き、顔に鍼をしたり、頭のツボを刺激したりなど、美容に特化した施術を行います。

他にもパターンはたくさんあります。

古典的な鍼灸院に見えても電気を使った施術をするところもありますし、保険適応でも電気を使わず、鍼灸のみの施術をしているところもあります。

このように、鍼灸院によってどのような施術をするのかは全く異なるので、施術を受けてみないとわからないというのが正直なところです。

料金

料金も鍼灸院によってさまざまです。

自費治療の場合

- 都市:5,000円から10,000円程

- 地方:3,000円から7,000円程度

この他に初検料や再検料などがある場合があります。

保険適応の場合

保険適応の鍼灸院もあるので、その場合は安く施術を受けられると思いますが条件があります。

条件1:神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、頚椎捻挫後遺症、腰痛症の場合

条件2:医師がはり・きゅう施術に同意していること。つまり医師による同意書が必要になります。

保険適用となる場合、自己負担額は1割から3割となり、初回で約1,220円、2回目以降は約480円といった料金設定が一般的のようです。保険適用の場合は大体500円から2,000円くらいです。

どちらにしても、鍼灸院によって料金は異なるので、事前に確認しておくと間違いないと思います。そして、保険適応の鍼灸院とそうではないところがあります。全ての鍼灸院が保険を使える訳ではないことを覚えておいてください!

鍼灸のデメリット

鍼灸は比較的安全で副作用の少ない施術法ですが、完璧ではないですし、人によっては合わないこともあるので、デメリットも押さえておきましょう。

鍼灸の主なデメリット・注意点

1)内出血やあざができることがある

- 鍼が血管に当たると、小さな内出血になることがあります。(特に腕や顔はできやすいです。)

- 放っておいても数日〜1週間で自然に消えますが、見た目が気になる人にはデメリットになります。

2)体調によっては「鍼あたり・灸あたり」になる

「鍼あたり」「灸あたり」と言って、鍼やお灸を受けたあとに、体に一時的な不調や強い反応が出ることがあります。(詳細は後述します。)

- 施術後にだるさ・眠気・吐き気・倦怠感などが起こることがあります。

- 一時的な反応が強く出る人もいて、初回は特に起こりやすいです。

3)効果に個人差がある

- 「すごく効いた!」という人もいれば、「ん?あんまり変化ないかも…?」という人もいます。

- 体質・症状の種類・生活習慣によって効き方に差が出やすいです。

4)保険適用が限定的 ・ 自費診療が多い

- 上述したように、一部の症状(神経痛・五十肩・リウマチなど)に対しては保険が使えることもありますが、保険を使う際には医師の同意書が必要となります。

- 美容鍼や自律神経系のケアは基本自由診療となるので、継続するとけっこうお金がかかります。

5)施術者の腕に差がある

- 国家資格を持ってるとはいえ、技術や相性にはバラつきがあります。

- 「ここ効いたな〜!」という人もいれば、「なんか雑だった…」という人もいます。

- 口コミや紹介で選んだとしても、自分に合わないこともあるので、実際に受けてみないとわかりませんね。

6)即効性がないケースも多い

- 鍼灸は体の自然治癒力を高めるためのアプローチをしていくので即効性を感じないことが多いです。

- 薬みたいに「飲んだらすぐ治る」という感じではなくて、じわじわ改善していく感じです。

7)灸による軽いやけど・跡のリスク

- 特に直接灸(皮膚の上でモグサを燃やす方法)をやる場合は火傷をする危険があります。

- 今は跡が残りにくい「温灸」や「間接灸」が主流ですが、この場合も火傷の危険がない訳ではありません。

疑問・質問

他にも鍼灸院についての疑問や質問があるのではないかと思うので、思いつくままに載せてみます。

Q.1 痛くないの?

最近の鍼は一番細くて0.10mmのものがあり、髪の毛くらいの太さです。刺す場所によって痛みが出ることもあるので、全く痛みが出ないとは言い切れませんが、ほとんど痛みがないと言って良いと思います。

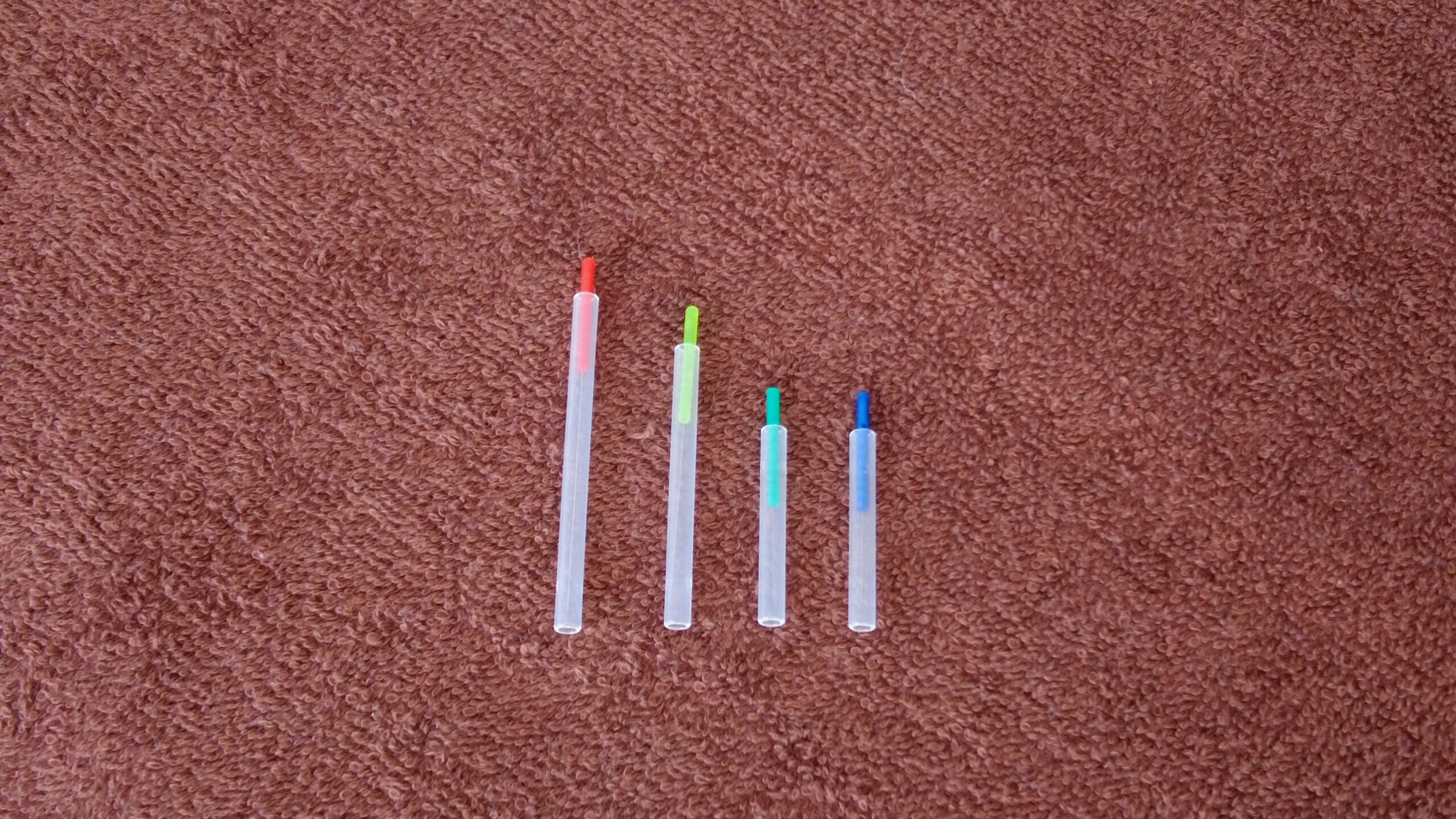

鍼灸で使う鍼にはさまざまな長さや太さがあり、治療の目的や施術部位、患者の体質などに応じて使い分けられます。

鍼の長さ

鍼の長さは 15mm(1.5cm)~100mm(10cm) ほどの範囲で、多くの種類があります。一般的な長さとしては次のようなものがあります:

- 短い鍼(15mm~30mm):顔や手足などの浅い部位に使用

- 中程度の長さ(40mm~60mm):一般的な体幹部の治療に多用

- 長い鍼(75mm~100mm):筋肉が厚い部位や深部の治療に使用(例:臀部や大腿部)

一般的な鍼灸院で使用する鍼は長くて50mmくらいだと思います。

下の写真の赤の鍼で40mmです。黄緑色のが30mm、他二つは15mmの鍼で、主に美容鍼で使用するものです。

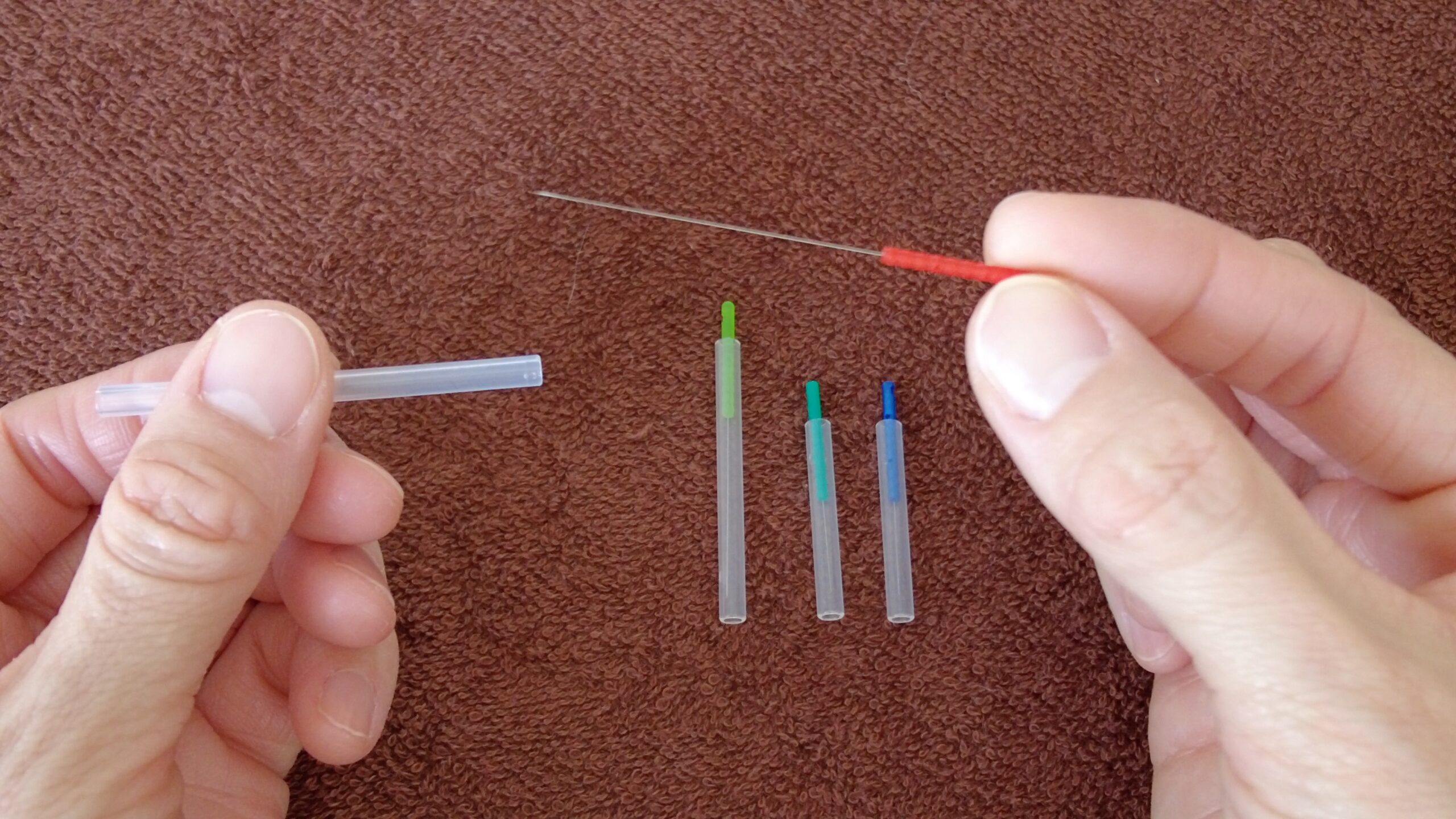

鍼の太さ

鍼の太さ(直径)は 0.10mm~0.40mm ほどの範囲で、細いものから太いものまで使い分けられます。

- 細い鍼(0.10mm~0.16mm):顔や手足、敏感な部位に使用し、刺激が少ない

- 中程度の太さ(0.18mm~0.25mm):一般的な治療に多用

- 太い鍼(0.30mm~0.40mm):深部への刺激が必要な場合や、しっかりとした刺激を加えたい場合に使用

一般的な鍼灸院で使用する鍼の太さは0.16mmか太くて0.20mmくらいのものだと思います。

下の写真の赤い鍼は太さが0.16mmのものです。採血針の太さが約0.60から0.80mmなので、鍼灸で使う鍼がいかに細いかがわかりますね。

このように、最近の鍼は細くなっているので、恐れる必要はありません。

Q.2 熱くないの?

昔はモグサの塊を直接皮膚に置いて燃やし、わざとに火傷をさせることで免疫力を高める治療したようですが、今はそのような鍼灸院はほとんどないと思います。

上の写真のような直接灸をやるとしても、この程度の少量ですと熱さを感じた時点で火も消えてしまいます。

直接灸をしないところは、上の写真のような台座灸を使って施術するところが多いと思います。この場合も熱さを感じた時点で鍼灸師にその旨を伝えれば、直ぐに取ってくれます。

お灸は体に熱刺激を加える施術なので、「熱くないの?」と問われれば「全く熱くない訳ではない」という返答になるのですが、熱ければお灸を取ってもらえば良いので、過度に怖がる必要はありません。

Q.3 どうして鍼灸院の看板には料金が書かれていないの?

鍼灸院で施術を受けてみたいけれど、一番知りたい料金の記載がなくて不安になりますよね。どうして肝心の料金を載せないのだろう・・・と思う人もいるのではないでしょうか?

実は、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)で、看板や広告に記載して良い内容が決められています。

記載して良いもの

- あはき:業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)

- もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)、ほねつぎ(又は接骨)

- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を示す事項 ○法律に基づく届出をした旨

- 予約に基づく施術の実施

- 休日又は夜間における施術の実施

- 出張による施術の実施

- 駐車設備に関する事項

つまり、上記以外のものは記載してはいけないということになります。

ですから、看板や広告には料金は載せられないのです。料金以外にも、施術者の経歴や施術方法も載せてはいけないことになっています。

2025年2月に通知された、「あはき柔整広告ガイドライン」では、インターネット広告の取り扱いについて明確化され、ネット上での施術料金や施術内容の記載が可能となっています。

厚労省のガイドラインでは、以下の3つの条件すべてを満たすものを「広告」と定義しています。

- 顧客(患者)を誘引する意図があること(誘因性:集客の意図がある。)

- 特定の施術所名などが表示されていること(特定性:施術所名・施術者名などが出ている。)

- 一般人が認知できる状態であること(認知性:誰でも見られる状態である。)

現代は「情報社会」と呼ばれるほど、情報があふれています。そして、その中には「ウソの情報」や「偏った意見」も混ざっています。

ですから、正しく情報を扱える力=情報リテラシーを養い、自分に合った鍼灸院を見つけて欲しいと思います!

Q.4 どうしてマッサージしてくれないの?

鍼灸院は鍼と灸を使って施術をするところなので、マッサージはしません。マッサージをする場合はあん摩マッサージ指圧師の国家資格がなければいけないからです。

Q.5 服装は?

鍼灸院によって違うと思いますが、患者着と言って、半袖短パンで、背中やお腹を出しやすくなっている専用の服が用意されているところもあれば、着ていったままの服装で施術するところもあったりと、鍼灸院によって違うので確認してください。

Q.6 お風呂に入れるの?

施術後は副交感神経が優位になっていてリラックス状態になっていて、体がだるくなったり、頭がぼーっとしやすくなっています。ですから、施術直後の入浴はやめてください。

ただ、施術後2〜3時間以降ならばお風呂に入っても良いのですが、その場合も38℃から40℃くらいのぬるめのお湯に短めに浸かる程度にしてください。

熱いお湯に浸かると、交感神経が優位になってしまって、ほぐれた心身がまた緊張状態になってしまうこともあります。

ですから、施術した後はシャワー浴にするか、ぬるめのお風呂に短めに入る程度にしてください!

Q.7 効果あるの?どれくらい通うの?

効果は人それぞれなので、どれくらい通うのかも人それぞれです。

ぎっくり腰なんかは、一度で治ってしまうこともありますし、施術直後に効果が出なくても、次の日以降に出てくる人もいます。自律神経の問題や慢性的な症状であれば、長い時間が必要になるかもしれません。

本当に健康のことを考えるなら、毎日でも鍼灸院に通って欲しいと言いたいところですが、そういう訳にはいきませんよね。ですから、どれくらい通えば良いかは、自分の体や経済面と相談しながら、自分で決めるのが良いと思います。

Q.8 鍼が効きやすい人っているの?

鍼灸施術をして10年近くになりますが、鍼灸がすごく効く人と効きづらい人がいるような気がしています。この差は私の技術不足と言ってしまえばそれまでなのですが、それだけの問題でもないように思っています。

鍼灸が効く人は、鍼を刺しただけで体に変化が起こります。ですから、私の腕が上がったのだと錯覚してしまうほどですが、鍼が効きづらい人は、鍼を刺してもお灸をしても、あまり効果が見られないことがあります。

人によっては、刺す鍼よりも接触鍼で効果が出る人がいたり、刺さないと効果が出なかったり、鍼よりもお灸が効く人がいたりと、個人によっても効果の出る施術方法が違うことがあるのですが、その違いを考慮したとしても、鍼灸が効く人と効きづらい人がいるように思います。

そして、鍼灸が効きやすい人の共通点として私が感じたのは、

- 鍼灸が効くと信じている人

- 鍼灸施術が好きな人

- 素直な人

のような気がしています。もちろん、必ずそれが当てはまる訳ではありません。鍼灸を恐れている人でも効果が出る人はいますし、鍼灸を信じていない人でも効果が出る人は出るので・・・。

Q.9 衛生面や感染は大丈夫?

今、ほとんどの鍼灸院が使い捨てのディスポーザブル鍼を使用しています。使い捨てなので、感染する危険性はありません。

また、鍼を刺す際にもアルコール綿で消毒したり、鍼灸師も手洗い・消毒をしっかりしているので、衛生面は安心して良いと思います。

Q.10 副作用はないの?

「鍼あたり」「灸あたり」と言って、鍼やお灸を受けたあとに、体に一時的な不調や強い反応が出ることがあります。ただ、次の日には体が軽くなっていたり、調子が良くなっています。

鍼あたりの症状

- だるさ、倦怠感が出て、体が鉛みたいに重く感じる。

- 頭痛やめまいがする。

- 吐き気、気持ち悪さが出る。

- 眠気、集中力が落ちる。

- 発汗、体が火照る。

灸あたりの症状

- だるさや眠気がくる。

- 灸をすえた場所が赤くなったり、かゆみ・軽いヒリヒリ感が出る。

- 微熱のような症状が出る。

なぜ起こるの?

いくつかの原因が考えられます。

- 鍼や灸の刺激が強すぎた。

- 寝不足や疲れ過ぎで体調がもともとあまり良くなかった。

- 副交感神経が急に優位になり、体が調整モードに入った。

- 好転反応(治癒プロセスの一部として出る一時的な反応)

対処法

- 横になって安静にする。

- 水分をしっかりとる。

- 無理せず早めに寝る。

- 次回の施術で、施術後の症状を鍼灸師に伝える。

Q.11 鍼灸をやってはいけない人っているの?

鍼灸は「誰にでも安心安全!」と思われがちですが、実は注意が必要な人や場合もあります。

鍼灸を避けた方がいい人・注意が必要な人

1)出血傾向がある人

- 例:血友病、紫斑病、血小板減少症などの人。

- 抗凝固薬(ワーファリン、アスピリンなど)を服用中の人は鍼で内出血や出血が止まりにくいリスクがあるので鍼灸師に相談して下さい。

2)免疫力が極端に低下している人

- 例:がんの化学療法中、重度の糖尿病、HIVなどの人。

- 感染リスクや回復力の低下を考慮して、医師との連携が必要となります。

3)妊娠初期の妊婦さん(特に安定期前)

- 鍼灸自体は妊婦さんにも効果的なことが多い(つわり・むくみ・腰痛ケアなど)のですが、初期(妊娠12週未満)は流産リスクが高いため、刺激の強さやツボ選びに注意が必要です。

- 妊婦対応経験がある施術者は別ですが、基本的に安定期前の妊婦さんは施術は控えておきましょう。

4)高熱・急性の感染症がある人

- 例:インフルエンザ、コロナ、膀胱炎、急性胃腸炎など

- 免疫が戦ってる最中なので、鍼灸の刺激で体に負担がかかる可能性あります。

5)精神状態が極度に不安定な人

- パニック発作や極端な不安症状がある場合、鍼の刺激で逆に興奮・不快感を引き起こすこともあります。

- 医師との連携がある場合や、専門的対応ができる鍼灸師に限ります。

6)極度の虚弱体質・著しい疲労状態の人

- 体がボロボロのときに強めの施術を受けると「鍼あたり」しやすいです。

- 少しずつ慣らしながら受けるのが良いです。

7) 極端に鍼を怖がる人(強い緊張・拒否反応)

- 無理やり受けると交感神経が上がって、気分が悪くなったり貧血になることもあります。

- 無理せず、まずは刺さない鍉鍼や接触鍼、お灸などから始めるのが良いです。

鍼灸前に施術者に必ず伝えるべきこと

| 必須情報 | 理由 |

|---|---|

| 持病(特に出血・循環・免疫系) | 安全に施術するため |

| 妊娠の有無・可能性 | ツボや刺激量の調整が必要 |

| 服用している薬 | 血液をサラサラにする薬など |

| 直近の体調(風邪・微熱・極度の疲労) | 無理な刺激を避けるため |

まとめ:鍼灸NGまたは要注意なケース

| ケース | 理由 |

|---|---|

| 出血しやすい人 | 内出血・止血困難 |

| 妊娠初期 | ツボ刺激による影響リスク |

| 感染症・高熱がある人 | 体に負担&感染予防 |

| 精神的に不安定な人 | 強刺激で悪化の可能性 |

| 抵抗が強い人 | 無理に受けると逆効果 |

つまり、基本は安全ですが、体の状態によっては注意が必要ということです。

いかがでしたか?

自分に合った鍼灸院は見つけられそうですか?

まずは自分がどんな施術を受けたいのかを基準に鍼灸院を探して、いくつか候補が決まったら、実際に行って施術を受けてみましょう。

色々な鍼灸院で施術を受ける中で、施術方法の違いや鍼灸院の特徴を知ることができ、自分に合う施術方法もわかることができます。

一度の鍼灸体験で鍼灸の全てを解った気になるのは大間違いなので、自分に合った鍼灸院を見つけるまで、色々な鍼灸院で様々な施術を受けて、自分に合った鍼灸院を見つけて欲しいと思います!

動画

今回の内容を簡単にまとめた動画がありますので、こちらもご視聴ください!