こんにちは。

以前、「春の土用の過ごし方ー」で、土用とは何かということについてお伝えしました。

土用についての説明は前回と同じですが、後半では夏の土用に食べると良いものなどについてお伝えしていますので、是非、最後までご覧ください!

土用

そもそも「土用」ってなんなのでしょうか?

夏の土用の日は「うなぎ」を食べるということは知っているけれど、土用について詳しいことを知っている人って、実はあまりいないのではないでしょうか?

土用とは?

土用は正式には「土旺用事(どおうようじ)」と言います。

- 「土旺」:土の氣が旺(さか)ん=土の力が最も強くなる

- 「用事」:用いること、事を行うこと=その力が作用する期間

つまり「土旺用事」とは

「土の氣が最も強く作用する時期」という意味です。

これが後に簡略化されて「土用」という言葉に定着しました。

土用(どよう)は、古代中国の陰陽五行説に基づいて日本に伝わった暦の考え方で、季節の“隙間時間”つまり「季節の変わり目」のことを言います。

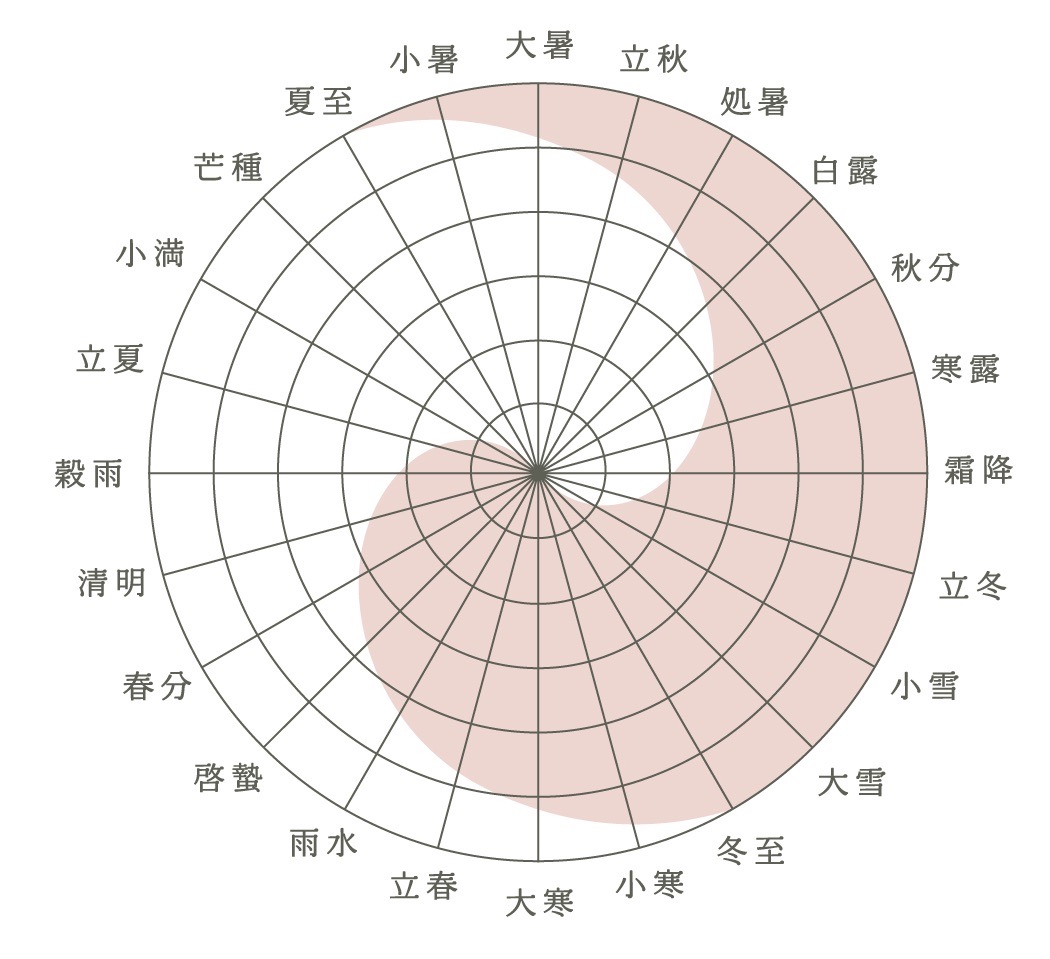

「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の直前の約18日間が次の季節への「移行期間」である「土用」となります。つまり、土用は年に4回あるということですね!

古代中国や日本では、土は作物・住居・命の根源とされ、その土に神様(=土公神様)が宿るとされていました。

四季にそれぞれある土用

それぞれ以下のように対応しています。

| 季節 | 土用の時期 | 例(2025年) |

|---|---|---|

| 春土用 | 春→夏の切り替え (4月中旬〜5月初め) | 4/17~5/4頃 |

| 夏土用 | 夏→秋の切り替え (7月中旬〜8月初め) | 7/19~8/6頃 |

| 秋土用 | 秋→冬の切り替え (10月中旬〜11月初め) | 10/20~11/7頃 |

| 冬土用 | 冬→春の切り替え (1月中旬〜2月初め) | 1/17~2/3頃 |

土用に起こりやすいこと

1. 体調を崩しやすい

- 季節の変わり目で気温・湿度が不安定。

- 自律神経が乱れ、疲れやすくなる。

- 食欲不振、だるさ、不眠、風邪などが出やすい。

2. 気ちが不安定になりやすい

- イライラする。

- やる氣が起きない。

- 理由もなく氣持ちが落ち着かない。

- 何もないのに落ち込む。

3. その他

- 怪我をしやすい。

- 突発的な事故や事件が起きやすい。

- 普段やらないようなミスをする。

「土用」の期間に、上記のようなことが起こりやすいことに先人達は氣付き、暦の中に「土用」を取り入れ、意識して生活することで「土用」を乗り切ろうとしたのかもしれませんね。

暦

土用をより理解するために、暦について少し詳しくみていきましょう。

二十四節気(にじゅうしせっき)

二十四節気は古代中国の戦国時代(紀元前770年〜前221年)に考案され、漢の時代に完成されたとされています。

太陽が黄道上を動く様子(太陽黄経)をもとに、1年を24等分して各時期に名前をつけたものです。日本には平安時代に伝わり、農業や生活の目安として日本でも長く使われてきました。

特徴:

- 1年を24等分し、約15日ごとに1つの節気があります。

- 太陽の黄道上の位置(太陽黄経)を基準にしています。

- 季節感や自然の変化を表す名前が多いです。

| 節気名 | 読み方 | 意味・季節感 |

|---|---|---|

| 立春 | りっしゅん | 春の始まり(2月4日頃) |

| 春分 | しゅんぶん | 昼と夜がほぼ同じ(3月21日頃) |

| 立夏 | りっか | 夏の始まり(5月6日頃) |

| 夏至 | げし | 昼が最も長い(6月21日頃) |

| 立秋 | りっしゅう | 秋の始まり(8月8日頃) |

| 秋分 | しゅうぶん | 昼と夜がほぼ同じ(9月23日頃) |

| 立冬 | りっとう | 冬の始まり(11月7日頃) |

| 冬至 | とうじ | 夜が最も長い(12月22日頃) |

七十二候(しちじゅうにこう)

二十四節気をさらに細かく約5日ごとに3つずつ分けた季節の区切りで、動植物の変化や気象の特徴など自然の変化をとても繊細に表現しています。

例えば:立夏

- 初候:桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)→ 桐の花が実を結び始める。

- 次候:土潤溽暑(つちうるおいてむしあつし)→ 土が潤って蒸し暑くなる頃。

- *「溽暑(じょくしょ」とは湿気を帯びたまとわりつくような暑さを表します。

- 末候:大雨時行(たいうときどきふる)→ 夏の雨が時に激しく降る頃。

雑節(ざっせつ)

雑節は日本独自に作られ「実際の生活に根ざした」季節の指標です。節分・彼岸・八十八夜・土用など、日常生活や農業に密接に関係する実用的な季節の目印です。

「土用」はこの雑節の一つになります!

| 名称 | 時期 | 意味・風習 |

|---|---|---|

| 節分(せつぶん) | 2月3日頃 | 季節の変わり目(立春の前日)。豆まきで厄を払う。 |

| 彼岸(ひがん) | 春分・秋分を中心とする7日間 | 先祖供養の時期。墓参り、ぼたもち(春)、おはぎ(秋)を食べる。 |

| 社日(しゃにち) | 春社(春分に最も近い戊の日)秋社(秋分に最も近い戊の日) | 産土神を祀る日。 |

| 八十八夜(はちじゅうはちや) | 5月2日頃 | 立春から88日目。霜の心配がなく、新茶の摘み取り開始。 |

| 入梅(にゅうばい) | 6月10日頃 | 梅雨入りを示す目安。湿気対策や食中毒予防が重要。 |

| 半夏生(はんげしょう) | 7月2日頃 | 夏至から11日目。田植えを終える目安の日。 |

| 土用(どよう) | 各季節の変わり目 | 「土の氣」が盛ん。旬のものを食べる。 |

| 二百十日(にひゃくとおか) | 9月1日頃 | 台風が来やすい時期。農作物の被害に注意。 |

| 二百二十日(にひゃくはつか) | 9月11日頃 | 同上。収穫期の備えとして重要。 |

なぜ「土」なのか?

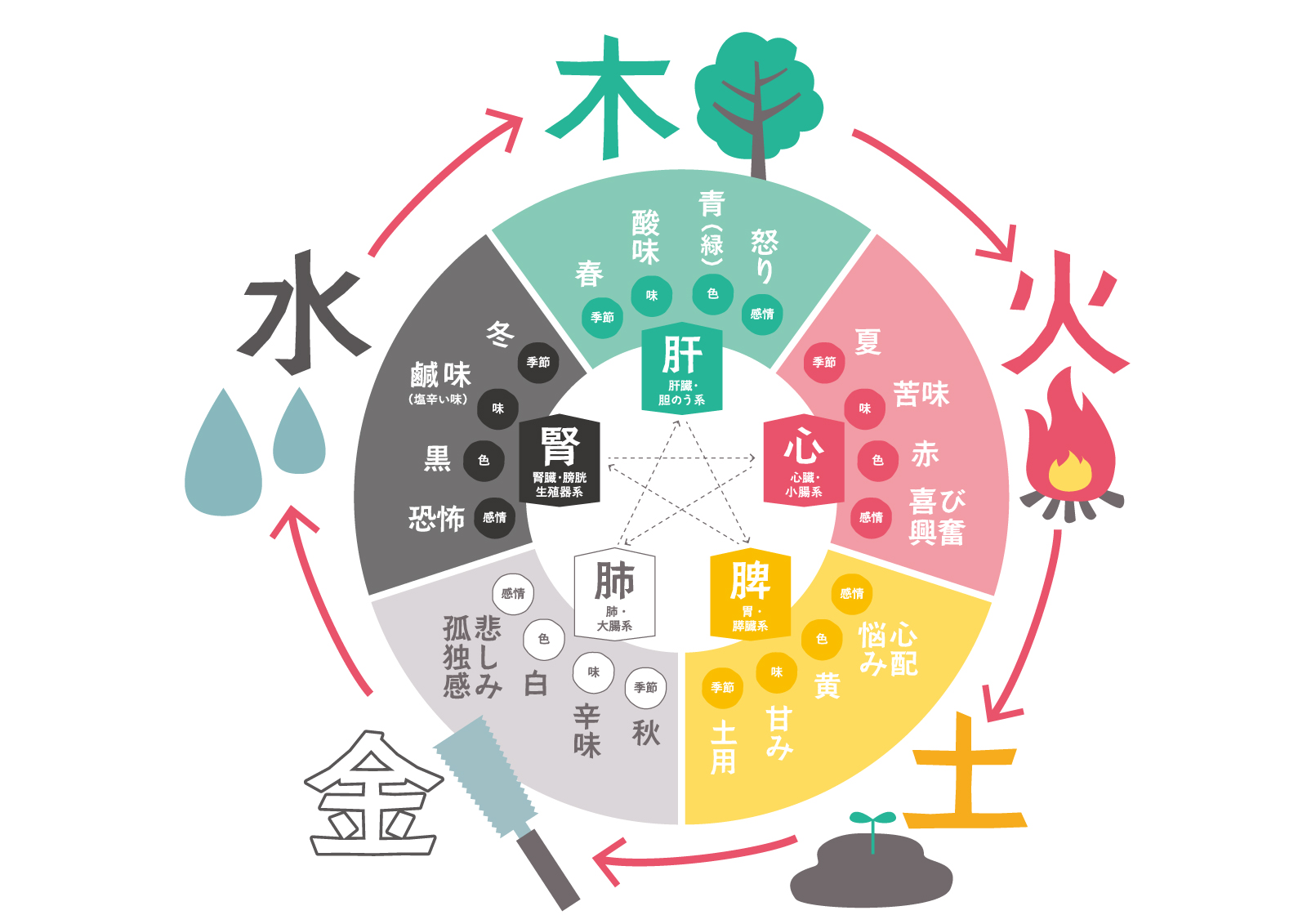

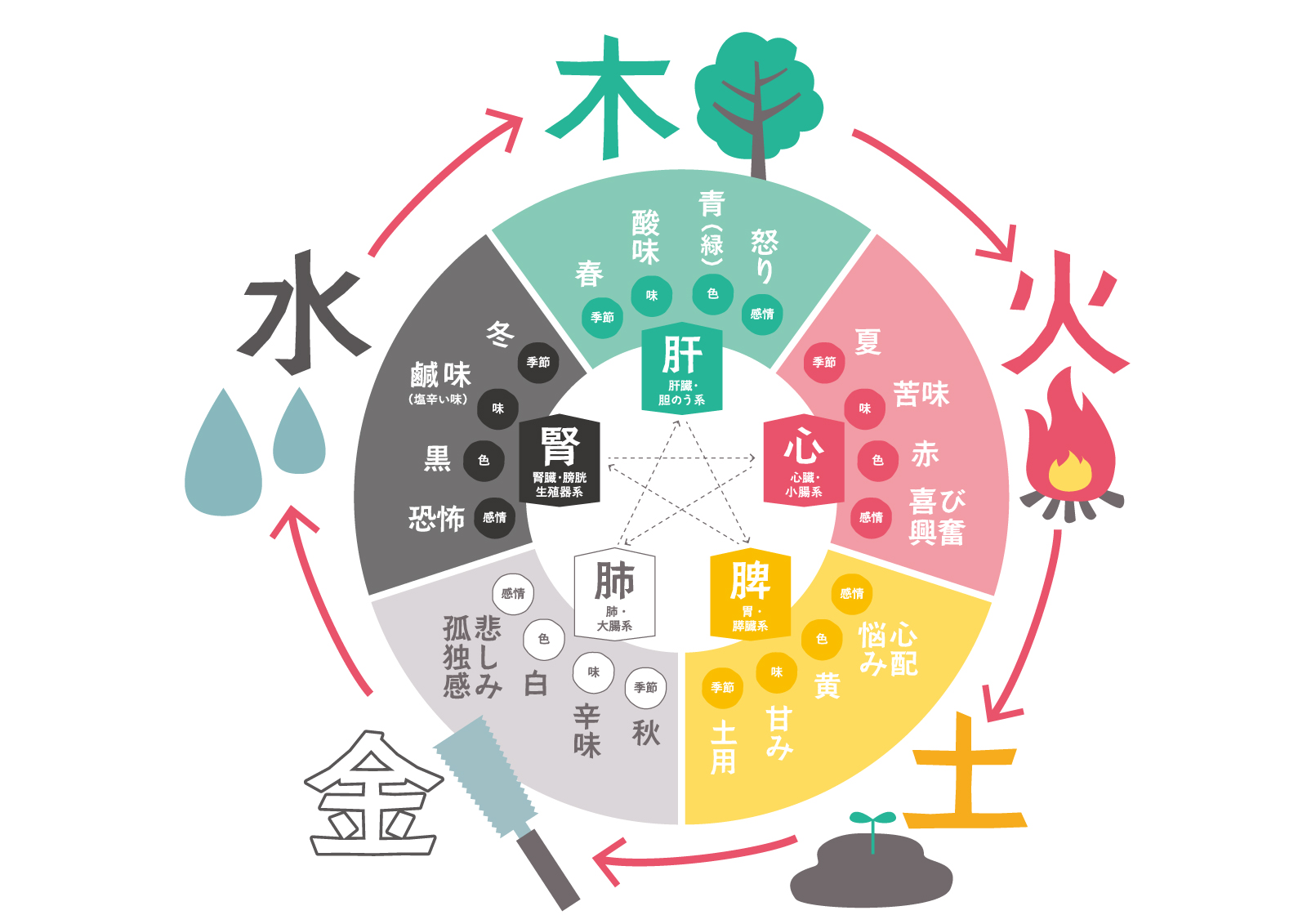

五行説

五行説では、五行(木・火・土・金・水)それぞれに季節が割り当てられています。

五行説とは、万物は木・火・土・金・水の5つの要素から成り立っているとする考え方で、逆を言うと万物はこの5つに分類できるとも言えます。

季節を五行で分類すると・・・

- 木 → 春

- 火 → 夏

- 金 → 秋

- 水 → 冬

- 土 → 季節の変わり目(土用)

「土」は五行の中でも中庸で、他のすべてを支える役割があり、季節の「切り替え期間」に使われています。季節と季節の“つなぎ”として、全体のバランスを保つ重要な存在とされているのですね。

つまり、土は「安定」や「変化の間」のエネルギーとされ、季節の移り変わりを整える役割を持っていると考えられています。

| 五行 | 対応する季節 | 役割 |

|---|---|---|

| 木 | 春 | 生長・発展 |

| 火 | 夏 | 成熟・発熱 |

| 土 | 土用(各季節の境目) | 変化・安定 |

| 金 | 秋 | 収穫・整理 |

| 水 | 冬 | 蓄え・沈静 |

東洋医学での「土用」の重要性

土用は体がとてもデリケートになる時期で、体調を崩しやすい時期でもあります。

体調を崩しやすい理由

- 季節の変わり目で気温・湿度・気圧の変化が激しくなりやすい。

- 内臓も変化に対応しようとして疲れやすくなる。

特に、五行で「土」は「脾胃」にあたるので、土用の時期は脾胃などの消化器系に問題が起こりやすくなり、食欲不振・下痢・むくみなどが起きやすくなります。

土用期間の注意点

「土用」は土の神が支配する時期で、土の神様「土公神(どこうしん・どくじん)」が地中にいるとされ、“土”の氣が強まる時期です。ですから、以下のような行為を避けるべきとされています。

- 土を掘る、動かす(建築、庭いじり、引っ越しなど)

- 新しいことを始める(結婚、開業・開店)

- 墓を建てる・改修する

- 土地の工事やリフォーム

- 旅行(特に長距離)、無理な遠出(移動)

ただし、「間日(まび)」という土公神が留守の日は例外とされます。

間日(まび)とは?

間日は「土公神がお休みして留守にしている日」のことで、間日だけは土いじりなどはOKとされています。

土用ごとの間日(例)

| 土用の種類 | 間日の干支 |

|---|---|

| 春土用 | 巳(み)・午(うま)・酉(とり)の日 |

| 夏土用 | 卯(う)・辰(たつ)・申(さる)の日 |

| 秋土用 | 未(み)・酉(とり)・亥(い)の日 |

| 冬土用 | 寅(とら)・卯(う)・巳(み)の日 |

土用の過ごし方

昔は農耕中心の生活だったので、土用は体を休めたり、次の季節に備える「調整期間」でした。

現代は、心と体を休めたり、メンテナンスをする時期だと思っていてください!

土用におすすめの過ごし方

- 栄養をつける。(旬のものを食べる)

- 過労を避け、早寝早起きをする。

- 無理なチャレンジ・新しい契約などは避けて、保守モードにする。

- 身体のメンテナンスをする。(漢方、マッサージ、入浴など)

土用のまとめ

土用は、単なる風習ではなく、先人から授けられた「季節の調整期間」を上手に意識するための知恵と捉えていきましょう!

- 自然との調和

- 自分を見つめ直すタイミング

- 無理をせず、流れに身を任せる感覚 など

忙しい現代こそ、土用のような「切り替えの儀式」があってもいいのかもしれません。

実は開運法として、土用の時期は新しい靴か綺麗な靴を履くといいようですよ!

土用の時期は土の神様が敏感になっている時なので、そんな時に汚い靴を履いていると運気が落ちるのだとか・・・。

だから、土用の時期は綺麗な靴を履いて、良い運気を取り入れて下さい!

夏の土用の過ごし方

土用は「脾胃」と深く関係していて、体がとてもデリケートになる時期で、体調を崩しやすい時期でもあると前述しましたね!

土用の期間は体調不良だけではなく、色々な面で不調になりやすいです。

例えば、普段やらないようなミスをしたり、怪我や事故に遭いやすかったり、気分的にも落ち込みやすかったりと氣が乱れやすい時期でもあります。

それでは、夏の土用はどのように過ごすと良いのでしょうか?

夏の土用は五行説では「火(夏)」から「金(秋)」へ移行する時期。そして、五臓で言うなら、心(夏)と肺(秋)をつなぐ脾(土)を整える最重要時期です。

やるといいこと(春夏秋冬の土用に共通)

- 暴飲暴食を避け、胃腸にやさしい食事にする。

- 睡眠をしっかりとって、無理をしない。

- 土を掘る・家を建てる・引っ越しなどの「土いじり」は避ける。

特に夏の土用に氣をつけること!

- 暑さで体力を消耗しやすいため、早寝早起き+昼寝をする。

- 激しい運動や過労は避け、涼しい時間帯に軽い運動をする。

- 冷たいもの・辛いもの・脂っこいものの摂りすぎに注意する。

- 「心(しん)」が盛んな夏は精神の過労を避け、クールダウンが大切。参考:「夏の過ごし方」

- 焦らず、怒らず、楽しみながらゆったりとした氣持ちで過ごす。

- 湿邪対策の為に、部屋の除湿をしたり、半身浴や軽い運動で汗を流す。

夏の土用に食べると良い物

これらのものは、夏の土用の「丑の日」に食べてください!

1)黒い食べ物

夏は「火」のエネルギーが強く出る季節で、そのエネルギーが強すぎることで氣が乱れたり、不調になると考えられるので、五行説の視点で考えると、火を剋する「水」のエネルギーを取り入れることで「火」のエネルギーを鎮めることができます。

五行説で「水」に属している五色は「黒」です。ですから、「黒い食べ物」を食べると良いと言われています。

例えば:黒豆、ごぼう、黒酢、黒胡麻、ひじき、黒砂糖、黒ニンニク、海苔、コーヒー、かりんとう など

2)「う」のつく食べ物

十二支を五行で分けると「土」に当たるのが「辰・未・戌・丑」になります。これらを春夏秋冬に当てはめると以下になります。

- 春から夏の境目=辰

- 夏から秋の境目=未

- 秋から冬の境目=戌

- 冬から春の境目=丑

| 十二支 | 五行 | 陰陽 | 方位 | 季節 | 時間帯(参考) |

|---|---|---|---|---|---|

| 子(ね) | 水 | 陽 | 北(壬子) | 冬(真冬) | 23:00〜01:00 |

| 丑(うし) | 土 | 陰 | 北北東(癸丑) | 冬〜春の境目 | 01:00〜03:00 |

| 寅(とら) | 木 | 陽 | 東北東(甲寅) | 春の始まり | 03:00〜05:00 |

| 卯(う) | 木 | 陰 | 東(乙卯) | 春(真春) | 05:00〜07:00 |

| 辰(たつ) | 土 | 陽 | 東南東(戊辰) | 春〜夏の境目 | 07:00〜09:00 |

| 巳(み) | 火 | 陰 | 南南東(己巳) | 初夏(立夏) | 09:00〜11:00 |

| 午(うま) | 火 | 陽 | 南(丙午) | 夏(真夏) | 11:00〜13:00 |

| 未(ひつじ) | 土 | 陰 | 南南西(丁未) | 夏〜秋の境目 | 13:00〜15:00 |

| 申(さる) | 金 | 陽 | 西南西(庚申) | 秋の始まり | 15:00〜17:00 |

| 酉(とり) | 金 | 陰 | 西(辛酉) | 秋(真秋) | 17:00〜19:00 |

| 戌(いぬ) | 土 | 陽 | 西北西(戊戌) | 秋〜冬の境目 | 19:00〜21:00 |

| 亥(い) | 水 | 陰 | 北北西(壬亥) | 初冬(立冬) | 21:00〜23:00 |

そして、夏の土用(夏から秋の境目)の「未」のエネルギーに対極する冬の土用(冬から春の境目)の「丑」のエネルギーを取り入れることで夏の土用エネルギーを鎮めようと昔の人は考えたようです。

ですから、夏の土用は丑(うし)の「う」からとってきて「うのつく食べ物」を食べて夏の土用を乗り切りましょうと言われています。

そして、その代表みたいになったのが「うなぎ」なのですね!ですから、別に「うなぎ」にこだわる必要はなくて、「う」のつく食べ物なら「うなぎ」じゃなくても良い訳です。

「う」のつく食べ物は

例えば:うどん、うなぎ、梅干し、うずらの卵、ウニ、瓜、うずら豆 など

いかがでしたか?

夏は暑いだけでエネルギーを消耗して疲れやすくなっています。かといって、冷たいものの摂り過ぎは胃腸を悪くしてしまいます。

しかも、胃腸というのは「開運」ともつながっているようで、運をよくするには胃腸の状態も良くしておくことが必須のようです。

夏は特に胃腸の管理に氣をつけながら、無理せず、十分休息をとって、夏の土用を乗り切っていきましょう!

動画

上記のことを動画でまとめています。こちらの方もご視聴ください!

オススメ書籍

暦のことを学べる本をご紹介します。

この本は暦のことだけではなく、開運方法も載っていたりして、とても元気の出る本です!

この本は暦のことだけではなく、日本文化や様々な動植物のことなど、色々な知識を得ることができます!絵がとっても優しくて可愛くて素敵です。