こんにちは。

暦の上で、8月7日(2025年は)から季節は「秋」となります。秋は立秋から立冬の前日までとされています。

木の葉が赤く色づき、落ち葉が少しずつ路面を覆い、だんだん空気が冷たく感じるようになってくると、なんとなく寂しいような悲しい気持ちになることはありませんか?

実はそれ、自然なことと言えば自然なことなのです。なせなら、東洋医学で「秋」は悲しみの感情と関係しているからです。そして、その悲しみは、実は肺と関係しているかもしれません・・・。

今回のブログでは、東洋医学的「秋の養生法」についてお伝えしていきます!

秋と悲しみと肺の関係

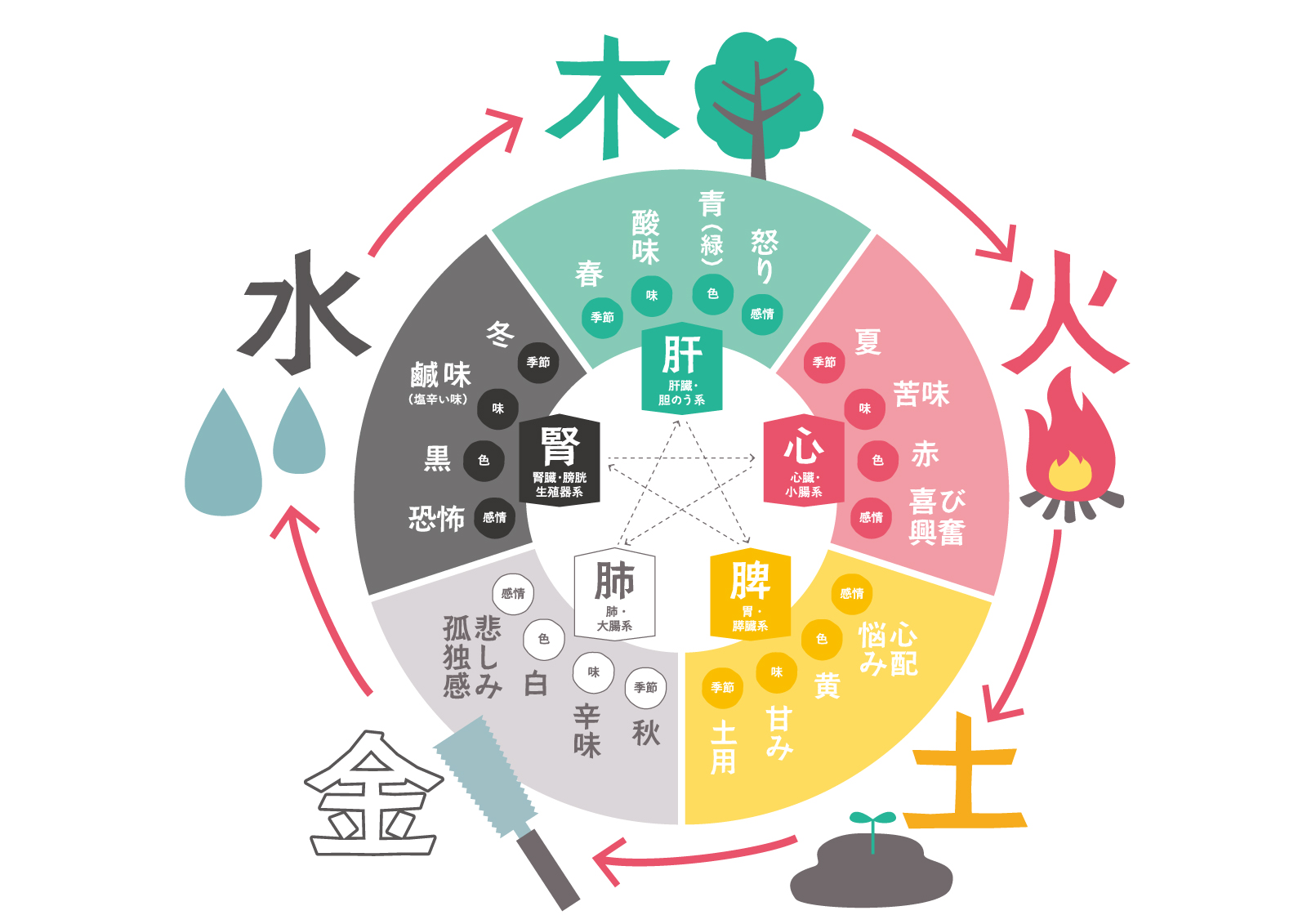

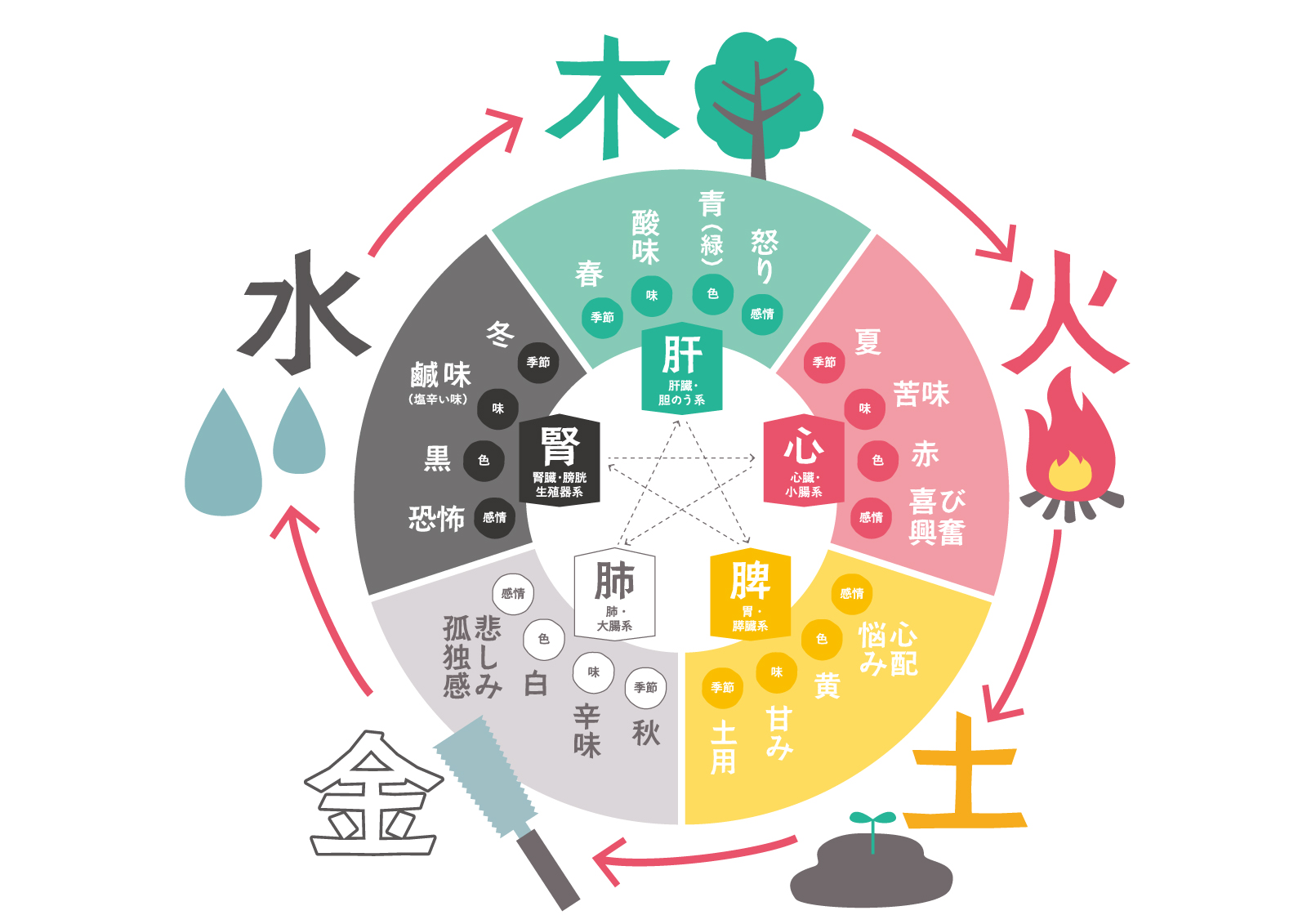

下の五行関係の図を見てください。

五行とは、古代中国から伝わる哲学思想で、万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類し、それらの性質や関係で自然や人の状態を説明する考え方です。

木が火を生み出し、火によって燃えたものが土となり、土の中から金属が生まれ、金属の表面からは水が生まれる、そして、その水が木を育てる。この循環を「相生関係」と言います。

反対に、木は土から栄養を吸い上げ、火は金属を溶かし、土は水を濁し、金は木を切り倒し、水は火を消す。このように相手の力を抑制したり、弱めたりする関係のことを「相剋関係」と言います。

このように、万物は5つに分類され、お互いに助け合ったり抑制し合ったりして、バランスをとって成り立っているとする考え方です。

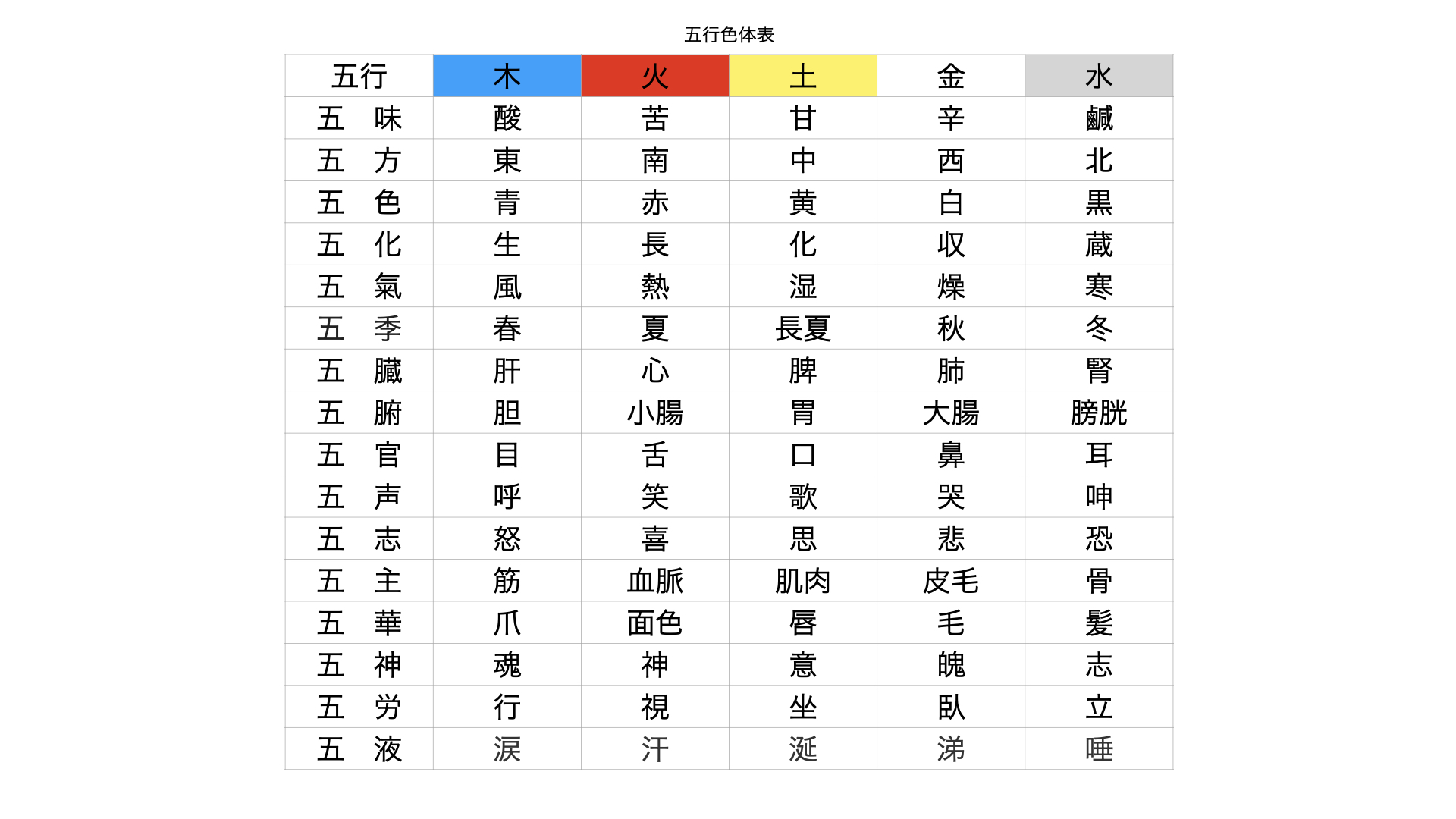

そして、下の表は五行色体表と言って、様々なものを五行に分類したものです。

この五行色体表の「金」の部分を縦にみていき、「五季」「五臓」「五志」のところをそれぞれ見ると、「五季」は「秋」、「五臓」は「肺」、「五志」は「悲」と書かれてありますね。

つまり、「秋」も「肺」も「悲しみ」も五行では「金」に分類されていて、それぞれは繋がりがあるということになります。

秋

現存する最古の医学書である『黄帝内経』には「秋」について次のように書かれています。

秋の三ヶ月間を、容平という。それはものの形が定まる季節である。この期間は、天地の気が引き締まって澄んでくるように、すベてのものが収斂してくる。

『素問』 新釈・小曽戸 丈夫

「容平」とはどういう意味なのでしょうか?

- 容:おさめる・包み入れる・受け入れる

- 平:安定・均整・調和

→ 直訳すると「おさめて平らぐ」「包み込み調和する」というニュアンスになります。

つまり「容平」は、春夏に外へ発散した生命力を内に収め、陰陽のバランスを平らかに戻すことを指します。自然界では、草木が実を結び、葉が落ち、成長のエネルギーが種や根に収束していく時期だということですね。ですから、秋は「収斂」の季節とも言われています。

秋と肺

秋になると自然界では、夏に外へ発散していた氣を内に収め、冬に備える調整を担います。つまり、陽氣が収まり、草木は枯れて種子や実が固まり、内に蓄える方向へ向かいます。人体でも同じく、肺の「収斂・粛降」の働きが重要になります。

収斂作用

肺が氣や津液(体内の水分)を外に漏らさず内へ収める働きのことで、汗腺や毛穴の開閉を調節して潤いを保ち、無駄な発汗や呼吸による消耗を防ぎます。

- 体内の潤いを守る

- 精氣が外に漏れないようにする

- 外からの邪氣(風・寒・燥)を防ぐ

といった役割を担います。

秋にこの機能が弱まると、乾燥や寒さに敏感になり、風邪や咳を起こしやすくなります。

粛降作用

肺が清らかな氣や水分を全身に行き渡らせた後、それらを下方向に降ろし、大腸や腎に送る働きのことで、呼吸を落ち着かせ、水分代謝や排泄をスムーズにします。

- 呼吸を深め、全身に酸素(氣)を行き渡らせる

- 不要な水分や老廃物を下へ流し、排泄を助ける

- 心の過剰な高ぶりを落ち着かせる

という作用があります。

この働きが乱れると、呼吸が浅くなったり、便秘やむくみ、咳や痰が残るなどの症状が出やすくなります。

肺は「嬌臓(きょうぞう)」(弱々しいの意味)と呼ばれ、繊細で外邪(風・寒・燥など)に影響を受けやすい臓です。そして、肺は潤いを好み、乾燥を嫌います。

秋は空氣が乾燥しやすいので「燥邪(そうじゃ)」が肺を傷つけやすい時期です。ですから、以下のような症状が出やすいです。また、肺だけではなく大腸も「金」に属しているので大腸も影響を受けやすくなります。

肺の不調による症状

- 乾いた咳(痰が少なく切れにくい)

- 喉や鼻の乾燥・痛み

- 声のかすれ

- 呼吸が浅くなる・息切れ

- 肌の乾燥やかゆみ(皮毛を主る肺の作用低下)

大腸の不調による症状

- 便秘(硬くて出にくい)

- 便が少量でコロコロしている

- まれに下痢(粛降作用の乱れによる)

燥邪・氣の収斂不足による全身症状

- 唇や口の渇き

- 皮膚のひび割れ・ささくれ

- 鼻血(粘膜の乾燥による)

- 夜の寝汗(肺気の収斂不足)

肺と悲しみ(憂い)

肺と悲しみの関係について『黄帝内経』には次のように書かれてあります。

五臟化五氣,以生喜怒思憂恐。心生喜,肝生怒,脾生思,肺生悲,腎生恐。

現代語訳

五臓はそれぞれ氣を変化させ、五つの感情を生じる。心は喜びを生じ、肝は怒りを生じ、脾は思いを生じ、肺は悲しみを生じ、腎は恐れを生じる。

五臟應志:肝主怒,心主喜,脾主思,肺主憂,腎主恐。

現代語訳

五臓にはそれぞれ対応する感情がある。肝は怒り、心は喜び、脾は思い(思慮)、肺は憂い(悲しみ)、腎は恐れを主る。

つまり、『黄帝内経』の中では 肺=悲・憂の情志を主るという対応関係が明確に書かれてあります。

また、こうも書かれてあります。

喜則氣緩,怒則氣上,悲則氣消,恐則氣下,寒則氣收,炅則氣泄,驚則氣亂,勞則氣耗,思則氣結。

現代語訳

喜ぶと氣はゆるみ、怒ると氣は上にのぼり、悲しむと氣は消え、恐れると氣は下にくだる。

寒さでは氣は収まり、暑さでは氣は漏れ、驚けば氣は乱れ、過労すれば氣は消耗し、思いすぎれば氣はつまる。

「悲則気消」=悲しみは気を消耗させるという意味で、肺に関わる情志「憂・悲」が過度になると、氣の機能が衰えると説いています。

そして、五行説では各臓腑と感情が対応しており、秋に結びつく五臓は「肺」で情志は「悲」です。

これらをまとめると・・・

- 肺は悲しみを生じ、それを主る。

- 悲しみが深いと、氣が消耗し、肺の機能が弱まる。

- 逆に、肺の機能が弱まると、必要以上に物事を悲観し、氣分が塞ぎやすくなる。

そして、「秋は悲しみが生じやすい季節」であり「肺に関係した症状や疾患が増える季節」と言えます。

季節と心の自然な作用

秋になると、草木が枯れ、日が短くなり、自然は「収めて閉じる」方向へ向かいます。その様子は人の心にも反映され、「もの悲しい気持ち」や「感傷的になる感覚」が自然に湧いて、理由もなく寂しくなったり、落ち込みやすくなるのは病ではなく、季節と調和した正常な反応とも言えます。

ただ、この「悲しみ」が過剰になると、肺の機能を弱め、体調を崩しやすくなってしまいます。ですから、秋は心の養生もとても大切な時期となります。

秋の養生法

それでは、秋はどのように過ごすとよいのでしょうか?

『黄帝内経』による養生法

前述した『黄帝内経』には続きがあります。

この時にあっては、早く寝て早く起きることが、ちょうど鶏の寝起きのようであるべきだ。志を安らかにして、あれもしなければならなかった、これもしなければならなかったと、心の中に欲望を押し込めるようなことはせず、遂げ得なかった志を悔やむことなく、心をゆったりとさせる。精神を落ちつかせて、秋の天地の粛殺の気が身体を損なうことのないようにし、志を遂げようとしてやたらと動きまわり、冷えを受けて肺の臓を冷やすことがないようにしなければならない。そのようにできれば、それが秋における収斂を特徴とする天地の気に相応じる所以であって、これこそ、秋時の要情報というものだ。

もしもこの養生法に従わず、むやみに精神を動揺させたり、あるいは秋の冷えにあたりながら過労したりすると、秋に盛んに活動している肺の臓が傷害されて病となる。たとえすぐには発病しなくても、冬がくると、これが因となって下痢を起こす病となる。

『素問』 新釈・小曽戸 丈夫

まとめると・・・

- 早寝早起きを心がけ、朝は鶏の鳴く声とともに起きるのがよい。

- 精神を安定させ、心をゆったりとさせながら氣を内に収めるよう努める。

- 夏のような過度な活動や開放は控え、冷えを受けないよう静かに過ごす。

- もしこの法則に背けば、肺氣を損ない、冬に下痢の病を招く。

要するに、秋は「収めること」が養生の要点であり、生活・感情・行動を自然の収斂のリズムに合わせることが大切と説かれています。

秋の養生ポイント

1. 肺を潤すことを意識する

- 肺は乾燥を嫌うため「潤い」が大切です。

- おすすめの食材:秋は「白い食べ物」を食べると良いです!

- 白きくらげ、梨、百合根、れんこん、豆腐、松の実、白菜、里芋、白米、ホタテ、長芋 など

2. 辛味の摂りすぎに注意

下記の図からも分かるように、「白い食べ物」や「辛味」のものは秋と同じ「金」に属しているので、秋に「白い食べ物」や「辛味」の物を摂るのは肺を刺激し元氣を与えて良いことなのですが、「辛味」のものは熱を生み出すので、摂りすぎると逆に体の潤いを損ない乾燥させてしまいます。

ですから、夏の暑さが残る初秋には白くて辛くない物を食べ、冬に近づいて体が冷えてくる晩秋に白くて辛い物を食べるようにしましょう!

辛味のものは:生姜、ニンニク、玉ねぎ、ネギ、ニラ、唐辛子、胡椒など

3. 呼吸を整える

肺は氣を主ります。自然界から取り入れた清氣と飲食物から取り入れた水穀の精微で「宗氣」というものが作られます。

宗氣は心臓の拍動の強弱や規律、声や言語、視覚や聴覚などと関係していますが、宗氣の生成は肺の機能に影響されるので、肺を強くすることが大切です。

ですから、呼吸法を実践したり、深呼吸をするようにしましょう。

深呼吸の方法としては、深くゆったりとした呼吸をするように意識し、特に息を吐き切ることに集中し、肺の収斂作用を高めていきましょう!

4. 早寝早起き

- 早く寝て、朝は早めに起きるようにします。具体的には夜は22時半には寝るようにして、朝は6時には起きるようにしましょう。

- 秋は陽氣を収め、陰氣を養う時です。夜更かしすることは陽氣を消耗させてしまい、陰氣を養えません。また、夜に睡眠をとることで心身の陰陽バランスを調整しています。ですから、秋は早く寝るようにしましょう。

5. 気持ちを安定させる

悲しみや寂しさを溜め込まず、映画を観たり、音楽を聴いたり、人と話したり、日記を書いたり、読書をしたり・・・趣味や人との交流を大切にして、心の安定を保ちましょう!

秋にオススメの映画3選

突然ですが、ここで私がオススメする「秋にピッタリの映画」を3つ選んでみました。

かもめ食堂

フィンランドのヘルシンキに小さな日本食堂を開いたサチエと、そこに集う人々を描いた心温まる物語です。特別な事件は起きないけれど、日常の中の小さな出会いや交流が、じんわりと心に染みていきます。北欧の静かな街並みと淡々とした時間の流れが、観る人に安心感を与えてくれます。

秋の夜長に、穏やかな気持ちで観るのにぴったりの映画です。

グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち

天才的な頭脳を持ちながら掃除夫として生きる青年ウィルと、彼を導く心理学者ショーンの出会いを描いた感動ドラマです。荒んだ過去を抱えるウィルは、自分の才能を活かせずに葛藤しますが、ショーンとの対話を通して心を開き、自分の人生を歩む決意をしていきます。

友情・愛・師弟関係など、人との絆が人を変えていく力を静かに伝えてくれる物語です。

秋に観ると、自分自身を見つめ直したくなるような余韻が残る作品です。

マイ・フレンド・フォーエバー

難病を抱える少年エリックと、隣に引っ越してきたデクスターとの友情を描いたヒューマンドラマです。孤独を感じていた二人は心を通わせ、病を治す方法を探す冒険に出かけます。

希望と切なさが交錯する物語の中で、純粋な友情の力が強く輝き、少年たちのまっすぐな姿が観る者の心を揺さぶり、涙を誘います。

秋の澄んだ空気に似合う、胸に深く残る感動作です。

6. 乾燥対策をする

- 秋は「燥邪(そうじゃ)」により肺だけではなく喉や肌も乾きやすいので、十分な水分、湿度管理、加湿を心がけましょう。

悲しみを養生に活かす

秋の悲しみは抑え込むのではなく、静かに受け入れることが養生につながります。

- 深呼吸や瞑想で「肺」を整えましょう。

- 読書や芸術に触れ、感情の安定に努めましょう。

このように、秋の感情の揺らぎを上手に活かすことが、心身の調和につながります。

いかがでしたか?

秋に悲しい氣持ちになるのは自然なことなのですね。でも、過剰に悲しみすぎるのは肺に悪影響なので、悲しみを溜め込まず、心を落ち着かせて過ごすことが大切ですね!

秋は陽氣を内に収め、乾燥から身を守り、冬に備える時期と捉えられますね!

簡単にまとめた動画もあるので、こちらもご視聴お願いします!